Familie Nelkengewächse - Caryophyllaceae Juss.

Die Familie der Nelkengewächse (Caryophyllaceae) umfasst zurzeit 86 Gattungen mit etwa 2200 Arten.[8] Der wissenschaftliche Name der Familie beruht auf der Ähnlichkeit des Geruchs vieler Nelkenarten mit dem des Gewürznelkenbaums (Syzygium aromaticum), der 1753 von Linné als Caryophyllus aromaticus bezeichnet wurde. Dieser gehört allerdings nicht zur Familie der Nelkengewächse, sondern zur Familie der Myrtengewächse (Myrtaceae).[3] Der deutsche Name dieser Familie leitet sich von dem mittelhochdeutschen „negelkin“ für „Nägel“ ab und bezieht sich auf die Ähnlichkeit der „genagelten“ Blüten vieler Nelkenarten mit der nagelähnlichen Form der Knospen der Gewürznelken.[2]

Verbreitung und Herkunft

Verbreitung: Die Nelkengewächse sind weltweit verbreitet, besiedeln aber vorwiegend die gemäßigte nördliche Halbkugel.[3] Es handelt sich vor allem um einjährige bzw. ausdauernde Kräuter oder Halbsträucher, seltener Sträucher. Die Vertreter der Nelkengewächse haben mit Ausnahme der Gewässer alle Lebensräume erobert. Besonders häufig sind sie in Lebensräumen mit extremen Bedingungen, wie z.B. in Gebirgen oder an Ruderalstandorten anzutreffen.[5]

Herkunft: Fossilfunde geben nur wenig Aufschluss über die Entwicklung der Nelkengewächse. Eine enge Verwandtschaft mit den Fuchsschwanzgewächsen (Amaranthaceae) lässt auf gemeinsame Vorfahren dieser beiden Familien schließen. Beide Familien haben sich etwa vor 50-40 Millionen Jahren während des Eozäns weiterentwickelt.[1]

Verwendung: Vertreter dieser Familie sind vor allem wegen ihrer Saponine als Arznei- oder Giftpflanzen oder als Rohstoffe für die Kosmetikindustrie von Interesse. Das Seifenkraut (Saponaria officinalis) enthält etwa 5 % Saponin. Das Kahle Bruchkraut (Herniaria glabra), ist eine gebräuchliche Droge, um die Harnausscheidung zu fördern (Diureticum), die außer Saponinen und Flavonoide die Cumarine Umbelliferon und dessen Methylether Herniarin enthält.[6] Verschiedene Arten der Gattung Seifenkraut (Saponaria) und Gipskraut (Gypsophila) dienten wegen ihres hohen Gehaltes an Saponinen als Waschmittel.[3]

Zusammenfassung der Merkmale der Nelkengewächse (Caryophyllaceae):

Die Familie weist eine Reihe von typischen Merkmalen auf, die es in ihrer Kombination ermöglichen, die einzelnen Angehörigen dieser Familie zu erkennen.[7, 8, 9, 15]

Blüten und Früchte:

- Kräuter, selten Stauden

- Blätter fast stets gengeständig, ungeteilt, meist ganzrandig

- Blüten radiär, 5-, selten 4zählig

- meist mit Kelch und Krone

- Kelchblätter frei oder verwachsen

- Kronblätter 5, selten 4 oder fehlend

- Kronblätter oft genagelt

- Kronblätter zuweilen mit Nebenkrone

- Staubblätter 5-10, selten weniger

- Griffel 2-5

- Fruchtknoten oberständig

- Früchte sind Kapseln, selten Nüsse ganz selten Beeren

Blattstellung:

- fast stets gegenständig

- selten in Scheinquirlen (Spergula (Spergel, Spark), Polycarpon (Nagelkraut))

- ganz selten wechselständig (Corrigiola (Hirschsprung))

- Ganz selten vierzeilig (Honckenya (Salzmiere))

Familienmerkmale

Blütenaufbau: Gemeinsam ist allen Blüten der strahlige (radiäre) Aufbau. Die Blütenkrone ist in den meisten Fällen in Kelch und Krone gegliedert (doppelte Blütenhülle). Die allermeisten Arten besitzen 5 Kron- und 5 Kelchblätter, die Blüten sind also 5-zählig. Eine Ausnahme ist das Liegende Mastkraut (Sagina procumbens) mit nur 4 Kronblättern oder die Arten der Gattung Knäuel (Scleranthus spec.) bei denen die Blütenkrone fehlt. Die Blütenhülle besteht bei dieser Gattung nur aus dem 5-zähligen Kelch. Die Anzahl der Staubblätter liegt zwischen 5-10. Bei 5-zähligen Blüten gibt es meist 10 freie, fruchtbare Staubblätter, die in 2 Wirteln zu je 5 Staubblättern stehen. Die Staubblätter des zweiten, in der Peripherie stehenden Wirtels sind deutlich kürzer als die des ersten Wirtels. Der Fruchtknoten ist oberständig und trägt zwischen 2 und 5 Griffel. Die Anzahl der Griffel entspricht der der Fruchtblätter. Neben zwittrigen Blüten, treten auch getrenntgeschlechtliche (diözische) Arten auf (z.B. Weiße Lichtnelke (Silene latifolia), Rote Lichtnelke (Silene dioica).[7, 8, 9, 15]

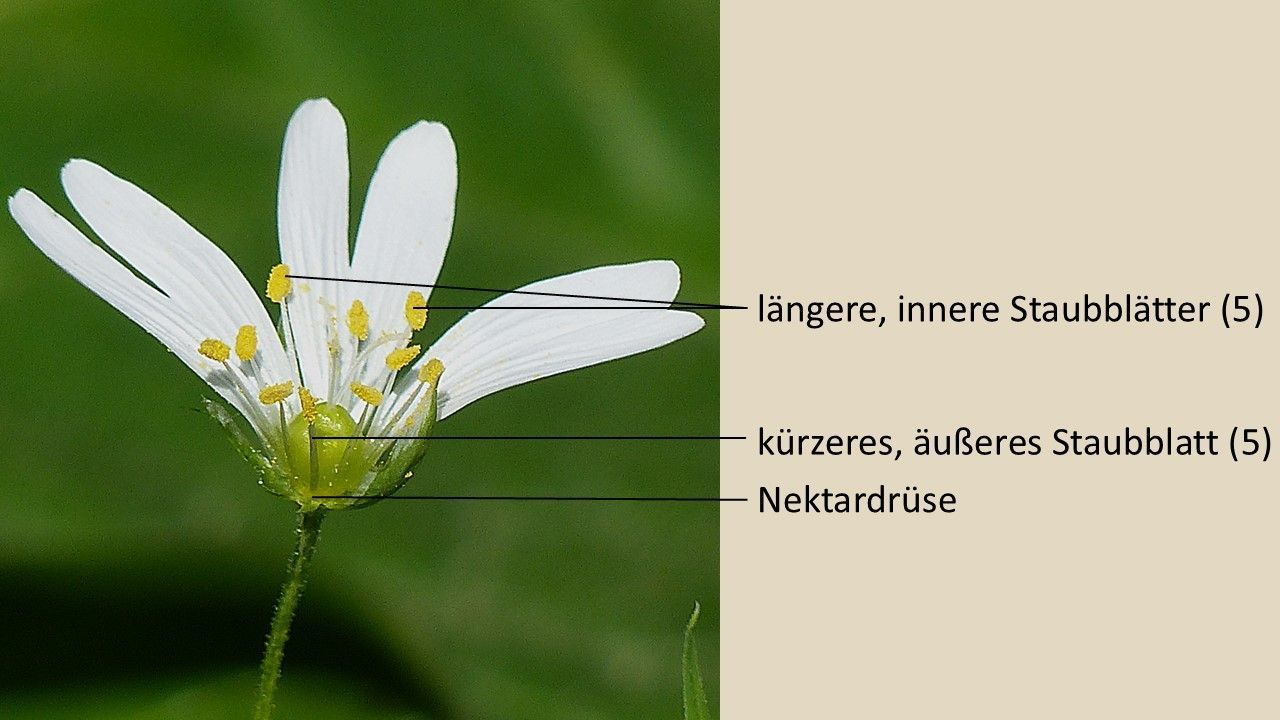

Die Blüten der Nelkengewächse sind, wie bei der Großen Sternmiere (Stellaria holostea), in der Regel fünfzählig. Die Kronblätter sind nicht miteinander verwachsen und können mehr oder weniger tief eingeschnitten sein. In der Regel treten 10, in zwei Kreisen angeordnete Staubblätter auf. Der Fruchtknoten ist oberständig. Foto: M. Neitzke

Die Zeichnungen des deutschen Naturforschers J. Sturm (1771 -1848)[14] zeigen Details der Blüten und Früchte des Einjährigen Knäuels (Scleranthus annuus) (links) und des Kahlen Bruchkrauts (Herniaria glabra (Paronychia herniaria)) (rechts). Die Blüten der Gattung Knäuel (Scleranthus spec.) besitzen keine Blütenkrone, sondern bestehen nur aus den 5 grünen Kelchblättern. Die Kelchzipfel weisen einen weißen Rand auf. Eine weitere Besonderheit dieser Gattung ist die Ausbildung einer Nussfrucht. Die Gattung Bruchkraut (Herniaria spec.) ist durch die Ausbildung von Nebenblättern charakterisiert. Einjähriger Knäuel (Scleranthus annuus): a) Pflanze, b) Blütenzweig, c) geöffnete Blüte, d) und e) ausgebildete Staubgefäße, f) verkümmertes Staubgefäß, g) Fruchtknoten, h) Narbe, i) Fruchtkelch, k) Frucht nach Durchschnitt; Kahles Bruchkraut (Herniaria glabra (Paronychia herniaria)): a) Pflanze, b) Zweig, c) Nebenblatt, d) Blüte, e) Fruchtknoten, f) Frucht, g) Samen, h) Samendurchschnitt.

Trotz der zahlreichen Gemeinsamkeiten der Gattungen der Familie der Nelkengewächse treten wichtige systematische Unterschiede zwischen ihnen auf. Diese haben zu einer Gliederung der Familie in 3 Unterfamilien geführt. Einteilungskriterien sind hierbei das Vorliegen freier oder verwachsener Kelchblätter und das Vorhandensein bzw. Fehlen von Nebenblättern. Die Unterfamilie der Mieren-Ähnlichen (Alsinoideae) ist durch freie Kelchblätter und das Fehlen von Nebenblättern gekennzeichnet. Die Unterfamilie der Nelken-Ähnlichen (Caryophylloideae oder Silenoideae) umfasst Arten, deren Kelchblätter röhrig oder blasig verwachsen sind und denen Nebenblätter fehlen. Die dritte Unterfamilie die Mauermieren-Ähnlichen (Paronychioideae) ist durch freie Kelchblätter und das Vorhandensein von häutigen Nebenblättern gekennzeichnet. Zur Unterfamilie der Mieren-Ähnlichen (Alsinoideae) gehören u.a. die Gattung Miere (Minuartia), Sandkraut (Arenaria), Sternmiere (Stellaria, syn. Alsine), Hornkraut (Cerastium), Mastkraut (Sagina). Zur Unterfamilie der Nelken-Ähnlichen (Caryophylloideae oder Silenoideae) zählen die Gattungen Leimkraut (Silene), Nelke (Dianthus), Gipskraut (Gypsophila), Kornrade (Agrostemma) und Lichtnelke (Lychnis). Die Unterfamilie der Mauermieren-Ähnlichen (Paronychioideae) umfasst Gattungen wie Spergel (Spergula), und, Schuppenmiere (Spergularia) oder Nagelkraut (Polycarpon).[1, 3, 7]

Die Zeichnungen des Schwedischen Naturforschers C. A. M. Lindman (1901-1905)[11] zeigen Vertreter der Mieren-Ähnlichen (Alsinoideae) aus der Familie der Nelkengewächse (linke Tafel: A: Niederliegendes Mastkraut (Sagina procumbens), B: Pfriemen-Mastkraut (Sagina subulata); mittlere Tafel: A: Quendel-Sandkraut (Arenaria serpyllifolia), B: Büschel-Hornkraut (Cerastium cespitosum), C: Zweiblütige Miere (Minuartia biflora (Alsine biflora)), D: Steife Miere (Minuartia stricta (Alsine stricta)); rechte Tafel: A: Gras-Sternmiere (Stellaria graminea), B: Gewöhnliche Vogelmiere (Stellaria media).

Die Echte Sternmiere (Stellaria holostea) zeigt die für die Mieren-Ähnlichen (Alsinoideae) typische radiäre, 5-zählige, in Kelch und Krone gegliederte Blüte. Die Blütenkron- und Kelchblätter sind frei. Foto: M. Neitzke

Die Zeichnungen des Schwedischen Naturforschers C. A. M. Lindman (1901-1905)[11] zeigen Vertreter der Nelken-Ähnlichen (Caryophylloideae oder Silenoideae) aus der Familie der Nelkengewächse (linke Tafel: A: Weiße Lichtnelke (Silene latifolia), B: Nickendes Leimkraut (Silene nutans); mittlere Tafel: A: Pracht-Nelke (Dianthus superbus), B: Heide-Nelke (Dianthus deltoides); rechte Tafel: A: Gemeine Pechnelke (Viscaria vulgaris), B: Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi).

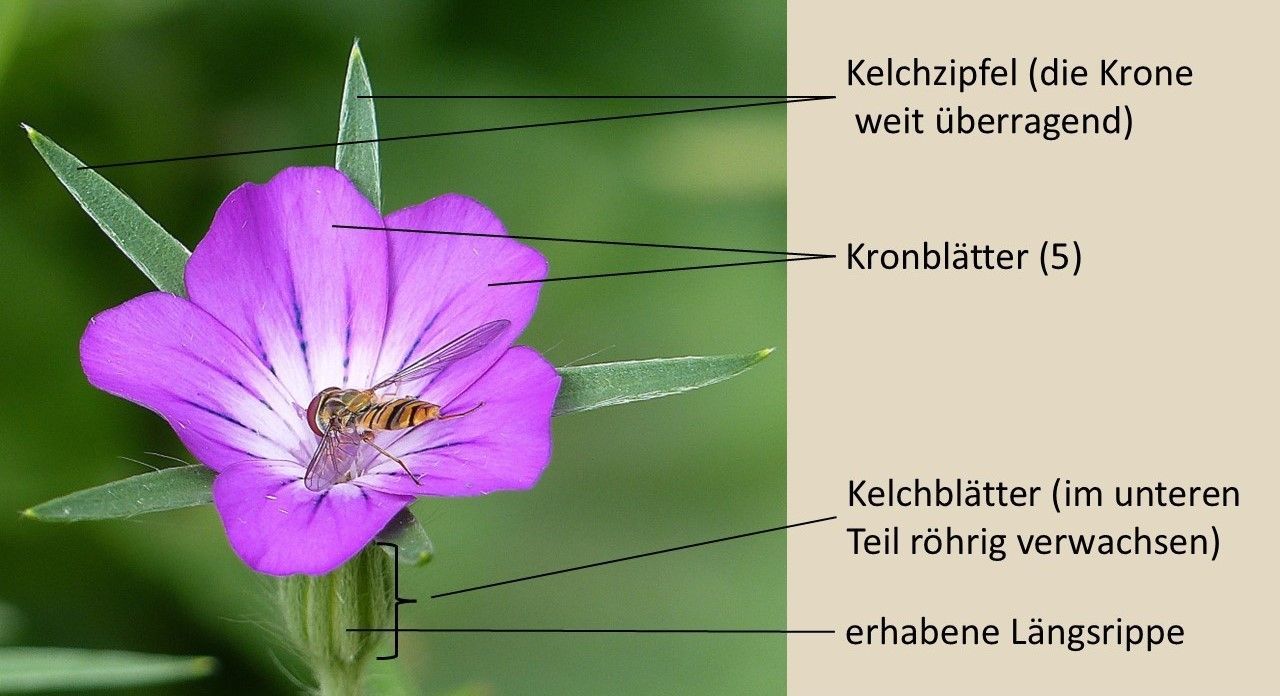

Die Korn-Rade (Agrostemma githago) zeigt die für die Nelken-Ähnlichen (Caryophylloideae oder Silenoideae) typische radiäre, 5-zählige, in Kelch und Krone gegliederte Blüte. Die Blütenkronblätter sind frei. Die Kelchblätter sind zu einer Röhre verwachsen. Foto: M. Neitzke

Die Darstellungen des deutschen Naturforschers und Kupferstechers J. Sturm (1771 -1848)[14] (links) und des schwedischen Botanikers C. A. M. Lindman (1901-1905)[11] (rechts) zeigen Vertreter der Mauermieren-Ähnlichen (Paronychioideae) aus der Familie der Nelkengewächse. Sturm: Frühlings-Spergel, Frühlings-Spark (Spergula morisonii): a) Pflanze, b) Nebenblätter, c) Blüte von oben, d): Blüte von unten, e) und f) Staubgefäße und Fruchtknoten, g) aufgesprungene Frucht, h) Samen; Lindman: A) Flügelsamige Schuppenmiere (Spergularia media, syn. Spergularia marginata): 1) Pflanze, 2) Frucht, 3) Same; B) Rote Schuppenmiere (Spergularia rubra, syn. Spergularia campestris): 4) Pflanze, 5) Blüte.

Der Verwachsungsgrad der Kelchblätter ist nicht nur für die Systematiker von Interesse, sondern vor allem auch für die Insekten, da der Nektar an der Basis der Staubblätter abgeschieden wird. Während also der Nektar bei den strahligen Blüten der Mieren-Ähnlichen (Alsinoideae) nahezu offen dargeboten wird und daher auch vielen kleinen, kurzrüsseligen Insekten zugänglich ist, ist der Nektar bei den Nelken-Ähnlichen (Caryophylloideae oder Silenoideae) am Grund der mehr oder weniger langen und engen Kelchröhre geborgen. Länge und Weite der Kronröhre entscheiden darüber, welche Insekten Zugang zu dem Nektar haben. [10, 12]

Nach der Entfernung der vorderen beiden Blütenkronblätter der Blüte der Großen Sternmiere (Stellaria holostea) ist die Lage der Nektardrüse an der Basis der Staubblätter zu erkennen. Foto: M. Neitzke

Der Nektar der Blüten der Großen Sternmiere (Stellaria holostea) ist für den Grünader-Weißling (Pieris napi) leicht erreichbar. Fotos: M. Neitzke

Der offen dargebotene Nektar der Vertreter der Mieren-Ähnlichen (Alsinoideae) erlaubt auch kleinen Wildbienen den Zugang zum Nektar. So besucht die nur 9-10 mm große Zweifarbige Sandbiene (Andrena bicolor) (links) die Blüte der Vogelmiere (Stellaria media). An der Blüte der Großen Sternmiere (Stellaria holostea) mit den 12-14 mm langen, bis zur Mitte gespaltenen Kronblätter kann die 9-13 mm große Gewöhnliche Bindensandbiene (Andrena flavipes) sowohl das Nektar- als auch das Pollenangebot nutzen. Fotos: M. Neitzke

Während der Nektar Gras-Sternmiere (Stellaria graminea) (links) für die Honigbiene (Apis mellifera) mit ihrem 6,3 -6,7 mm langen Rüssel leicht zugänglich ist, bleibt der Nektar am Grund der 15 – 35 mm langen Kelchröhre der Pracht-Nelke (Dianthus superbus) für sie unerreichbar. Bei der Gras-Sternmiere reicht die Spaltung der Blütenkronblätter fast bis zum Grunde. Die Blüte weist daher scheinbar 10 Blütenblätter auf. Fotos: M. Neitzke

Aufgrund der langen und engen Kelchröhre der Blüte der Kornrade (Agrostemma githago) haben weder Wildbienen (links) noch Schwebfliegen eine Chance an den Nektar am Grund der Kelchröhre zu gelangen. Ihnen bleibt nur der Pollen der aus der Blütenkronröhre herausragenden Staubblätter. (links: Gemeine Langbauchschwebfliege (Sphaerophoria scripta), rechts: Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus)) Fotos: M. Neitzke

Selbst für den Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) mit seinem 16-17 mm langen Rüssel stellt die lange etwa 15 -25 mm lange Kelchröhre der Blüte der Kornrade eine Herausforderung dar. Der Zitronenfalter muss sich ungewohnt weit in die Öffnung der Blüte herabbeugen. Fotos: M. Neitzke

Neben der Länge der Kelchröhre entschiedet auch der Durchmesser der Öffnung der Kron- bzw. Kelchröhre darüber, welche Insekten an den Nektar gelangen können. Durch die engen Öffnungen der Blüten des Gemeinen Seifenkrauts (Saponaria officinalis) und vieler Nelkenarten (z.B. Kartäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum), Heide-Nelke (Dianthus deltoides), Raue Nelke (Dianthus armeria)) passt nur der dünne Rüssel der Schmetterlinge.[10, 12] Die Bestäubung erfolgt in erster Linie durch Schmetterlinge, insbesondere Schwärmer, kann aber auch durch pollensammelnde Wildbienen und Schwebfliegen (Syrphiden) bewerkstelligt werden. Die purpurroten Blüten der Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos-cuculi) und der gleichfarbigen Gemeinen Pechnelke (Lychnis viscaria) besitzen kürzere und weitere Kronröhren, so daß der Nektar neben Schmetterlingen auch von langrüsseligen Wildbienen und Zweiflüglern (Dipteren) erreichbar ist.[10]

Der Nektar am Ende der 18-21 mm langen Kelchröhre des Echten Seifenkrauts (Saponaria officinalis) ist nur für Schmetterlinge mit ihren langen Rüsseln erreichbar: (rechts: Gammaeule (Autographa gamma, links: Zitronenfalter). Fotos: M. Neitzke

Auch die enge und 13 - 20 mm lange Kelchröhre der Rauen Nelke (Dianthus armeria) gestattet nur den dünnen und langen Rüsseln von Schmetterlingen (Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni)) (links) den Zugang zum Nektar. Die Kleine Sandbiene (Andrena spec.) geht leer aus oder muss sich mit dem Pollen begnügen. Fotos: M. Neitzke

Auch Schwebfliegen können nur den Pollen der Rauen Nelke (Dianthus armeria) fressen (links: Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus), rechts: Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus). Fotos: M. Neitzke

Da die 9-10 mm lange Kelchröhre der Kuckuckslichtnelke (Lychnis flos-cuculi) eine relativ weite Öffnung aufweist, können auch größere Wildbienen den Nektar dieser Blüten erreichen (links: Ackerhummel (Bombus pascuorum), rechts: Gartenhummel (Bombus hortorum). Mit ihrem bis zu 21 mm langen Rüssel gehört die Gartenhummel zu den langrüsseligen Hummeln. Fotos: M. Neitzke

Die weite Öffnung der Blüten der Gewöhnlichen Pechnelke (Lychnis viscaria) gestattet der Ackerhummel (Bombus pascuorum) ihren Kopf weit in die Kronröhre hineinzustecken, so dass der 9- 13 mm lange Kelch kein ernst zu nehmendes Hindernis auf dem Weg zum Nektar darstellt. Dabei wird der Pollen aus den aus der Kronröhre herausragenden Staubeuteln ihrem dichten Pelz abgestreift. Fotos: M. Neitzke

Der 1- 2 cm lange Kelch des Gewöhnlichen Leimkrauts oder Taubenkropf-Leimkrauts (Silene vulgaris) bildet keine schmale Röhre. Vielmehr ist der Kelch kugelig aufgeblasen mit einer weiten Öffnung. Durch diese können blütenbesuchende Insekten weit in die Blüte hinabtauchen und so trotz eines kurzen Rüssels an den Nektar gelangen, wie hier eine Honigbiene. Fotos: M. Neitzke

Kleinere Insekten, wie der Grüne Scheinbockkäfer (Oedemera nobilis) können problemlos in die Blüte hinein- und auch wieder herauswandern. Fotos: M. Neitzke

In der Unterfamilie der Nelken-Ähnlichen (Caryophylloideae oder Silenoideae) sind 2 Besonderheiten an den Blütenkronblättern zu beobachten. Zum einen sind die Kronblätter häufig „genagelt“. Das bedeutet, dass bei den Blütenblättern eine deutliche Zweiteilung in einen langgestreckten, verschmälerten unteren Abschnitt und einen verbreiterten Endabschnitt besteht. Der schmale, in den Kelch eingeschlossene Abschnitt wird als „Nagel“, der Endabschnitt als „Platte“ bezeichnet. Da die „Platte“ an den Kopf und der sog. „Nagel“ an den Stiel eines Nagels erinnert, spricht man bei diesem Aufbau eines Blütenblattes von einem „genagelten“ Blatt. Die Platte steht in der Regel waagerecht von dem Nagel ab und ist scharf von diesem abgesetzt. [3, 7, 8] Die Platte dient den blütenbesuchenden Insekten als Ansitzhilfe. In der Blütenökologie werden diese Blüten als Stieltellerblumen bezeichnet. Die 2. Besonderheit ist ein 2- oder mehrspaltiger Auswuchs an der Basis der Platte eines jeden Blütenblattes, der als „Ligula“ oder „Schlundschuppe“ bezeichnet wird. Zusammen bilden diese Ligulae eine sog. Nebenkrone, die in den meisten Fällen auch das Aussehen eines Krönchens hat. Die Nebenkrone führt je nach Ausprägung zu einer Verlängerung der Blütenkronröhre und dient als Einkriechschutz gegen kleinere Insekten.[4, 10]

Der Längsschnitt durch eine Blüte der Weißen Lichtnelke (Silene latifolia) zeigt den typischen Aufbau eines „genagelten“ Blütenblattes aus dem von dem Kelch umschlossenen „Nagel“ und der waagerecht absehenden „Platte“. Die Blüte ist noch nicht vollständig aufgeblüht. Da es sich um eine männliche Blüte der 2häusigen Art handelt, sieht man in der Kelchröhre, die noch nicht gestreckten Staubblätter. An ihrer Basis sind die gelbgrünen Nektardrüsen zu erkennen. Foto: M. Neitzke

Die Weiße Lichtnelke (Silene latifolia) ist zweihäusig (links: weibliche Pflanze, 5 Griffel ragen aus der Kronröhre, rechts: männliche Pflanze). Eine Gemeine Schattenschwebfliege (Baccha elongata) bedient sich an dem Pollen der Staubblätter der männlichen Pflanze. Fotos: M. Neitzke

Das „Krönchen“ der Pechnelke (Lychnis viscaria) führt zu einer Verlängerung der Blütenkronröhre (links) und soll das Eindringen unerwünschter Besucher erschweren (rechts). Fotos: M. Neitzke

Die Platte der genagelten Blütenblätter dient als Landeplatz und Operationsbasis für die Blütenbesucher (links: Raue Nelke (Dianthus armeria) mit Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni); rechts: Gemeines Seifenkraut (Saponaria officinalis) mit Mittlerer Keilfleckschwebfliege (Eristalis nemorum)). Fotos: M. Neitzke

Neben ungeteilten Kronblättern treten mehr oder minder stark ausgerandete bis zerschlitzte Blütenblätter auf. Die Zerteilung der Platte der Blütenblätter führt zu einer Erhöhung der Schauwirkung der Blüten und damit verstärkten Anlockung von Insekten.

Die Platte des Nickenden Leimkrauts (Silene nutans) (links) ist tief zweispaltig, die der Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi) (Mitte) tief 4-spaltig. Die beiden durch den medianen Einschnitt entstandenen Lappen sind noch weiter aufgeteilt. Die Prachtnelke (Dianthus superbus) ist ein Beispiel für eine Fiederung der Kronblätter. Die zerschlitzten Kronblätter erzielen eine sehr gute Schauwirkung. Die Borsten am Grund der Platte dienen dem Nektarschutz. Foto: M. Neitzke

Aufbau des Fruchtknotens

Der Fruchtknoten ist oberständig. Bei den meisten Arten baut sich der Fruchtknoten aus 5 Fruchtblättern (Karpellen) auf, z.B. bei der Kornrade (Agrostemme githago), der Kuckucks-Lichtnelke (Lychnis flos-cuculi), der Weißen Lichtnelke (Silene latifolia) und der Roten Lichtnelke (Silene dioica). Häufig sind die ursprünglich fünf Fruchtblätter jedoch auf drei reduziert. Dies ist bei dem Hühnerbiss (Silene baccifera), dem Taubenkropf oder Gewöhnlichen Leimkraut (Silene vulgaris) und der Gattung Sternmiere (Stellaria) der Fall. Die Felsennelke (Petrorhagia spec.), das Seifenkraut (Saponaria spec.), die Kuhnelke (Vaccaria spec.), die Heide-Nelke (Dianthus deltoides) und die (Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum) haben nur noch zwei Fruchtblätter. Die Zahl der Fruchtblätter, die an dem Aufbau der Frucht beteiligt sind, lässt sich anhand der Zahl der Griffel bzw. Narben ermitteln.[7]

Die Samenanlagen sitzen an einer freien, zentralen Mittelsäule (Plazentasäule). Diese wird durch die Auflösung der Scheidewände zwischen den einzelnen Fruchtblättern während der Ontogenese gebildet. Bei manchen Gattungen sind im unteren Teil des Fruchtknotens noch Reste der Scheidewände erhalten (z.B. Lichtnelke (Lychnis)). Bei der Kornrade (Agrostemma githago) ist ein grundständiger Samenträger ausgebildet, auf dem die gestielten Samen sitzen. In der reifen Frucht fehlen die Scheidewände und die Samen stehen in einer großen ungefächerten Höhle (Ovarhöhle). Bei der entstandenen Frucht handelt es sich um eine Kapsel.[7]

Bei der Großen Sternmiere (Stellaria holostea) sind die Samenanlagen an einem frei in der Mitte des Fruchtknotens stehenden Säulchen befestigt (zentrale Plazentation). Foto: M. Neitzke

Einkammeriger Fruchtknoten der Kornrade (Agrostemma githago): Die Samen sitzen mit einem Stiel auf einem grundständigen Samenträger (links: unreife Frucht quer mit unreifen Samen; rechts Frucht längs mit fast reifen Samen). Fotos: M. Neitzke

Die Kornrade (Agrostemme githago) hat eine Kapselfrucht, die bei Reife mit 6 Zähnen aufspringt. Foto: M. Neitzke

Ein Blick in die aufgesprungene (links) bzw. geöffnete Kapsel (rechts) der Kornrade zeigt die schwarzen abgeflachten, warzigen Samen. Diese enthalten bis zu 6 % giftige Saponine. Vor Einführung der Saatgutreinigung kam es häufig zu Massenvergiftungen mit lepraähnlichen Symptomen, das Brotmehl bis zu 7 % Kornrade enthalten konnte.[4] Fotos: M. Neitzke

Die Kapsel des Seifenkrauts (Saponaria officinalis) springt mit 4 Zähnen auf (links), die der Weißen Lichtnelke (Silene latifolia) mit 10 Zähnen. Fotos: M. Neitzke .

Die aufgesprungene Kapsel der Weißen Lichtnelke (Silene latifolia) eignet sich hervorragend als Treffpunkt für Insekten. Hier finden sogar 3 Rotkleebläulinge (Polyommatus semiargus) auf dem Rand der Kapsel Platz. Foto: M. Neitzke

Blütenstände:

Die endständig stehenden Blütenstände sind bei den meisten Arten sogenannte Dichasien. Ein Dichasium ist ein Blütenstand bei dem die Seitenzweige gleicher Ordnung jeweils die Hauptachse übergipfeln (E = Endblüte, E1 -E3 = Endblüte der aufeinanderfolgenden Verzweigungssysteme).[16]

Bei vielen Arten ist das Dichasium jedoch reduziert, beispielweise bei der Dickblättrigen Sternmiere (Stellaria pendula) zu einer Wickel und bei der Dolden-Spurre (Holosteum umbellatum) zu einer Scheindolde. Vor allem in der Gattung Dianthus treten endständige köpfchenförmige Blütenstände auf.

Dichasiale Verzweigung beim Ackerhornkraut (Cerastium arvense) (links) und der Großen Sternmiere (Stellaria holostea) (rechts). Fotos: M. Neitzke

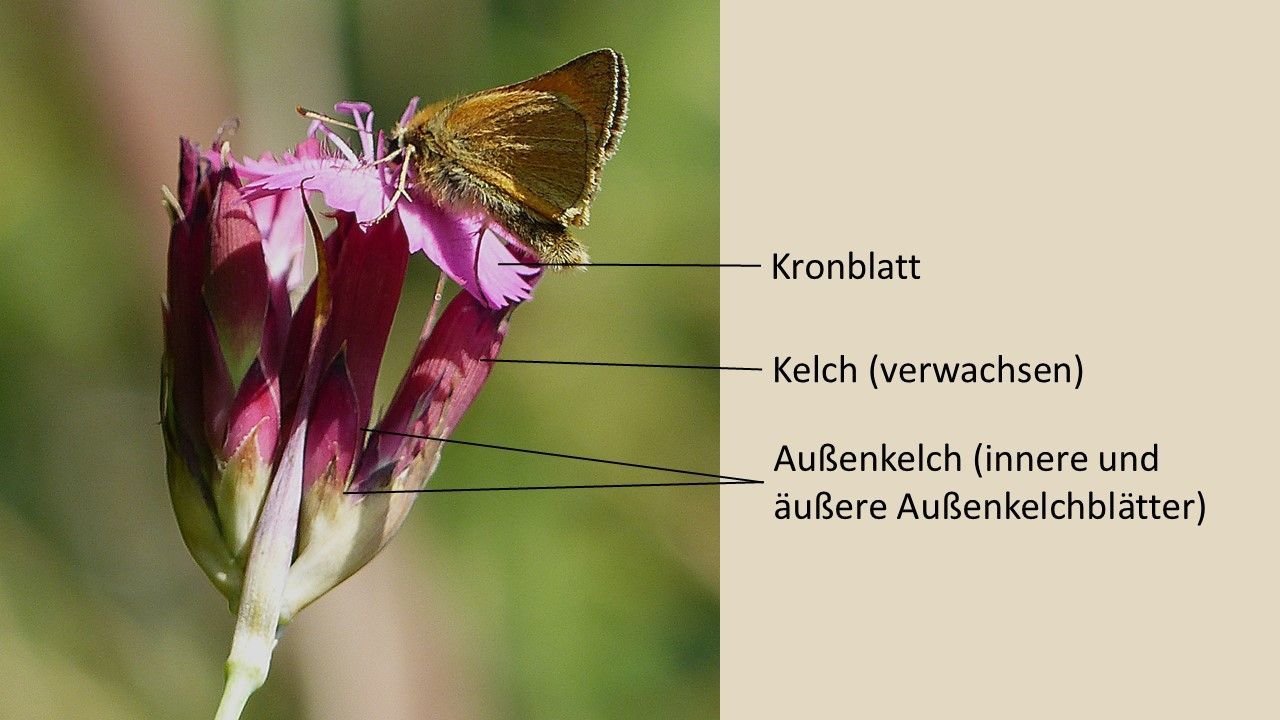

Bei der Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum) sind die Blüten zu einem endständigen köpfchenförmigen Blütenstand vereint. Der Außenkelch (innere und äußere Außenkelchblätter) soll verhindern, dass Insekten, die den Nektar am Grunde der Blüte nicht mit ihrem Rüssel erreichen können, die Blüte am Grund aufbeißen. Ein Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter (Thymelicus sylvestris) nutzt die Platte des Kronblattes als Ansitzfläche. Foto: M. Neitzke

Blätter: Die Blätter bei den Nelkengewächsen stehen fast immer gegenständig, selten in Scheinquirlen (Spergula (Spergel, Spark), Polycarpon (Nagelkraut)) und nur ganz selten wechselständig (Corrigiola (Hirschsprung)) oder vierzeilig (Salzmiere (Honckenya)). In den meisten Fällen sind sie ungeteilt, ganzrandig und schmal.

Die Große Sternmiere (Stellaria holostea) zeigt die für die Nelkengewächse typische gegenständige Blattstellung sowie die charakteristische ungeteilte, ganzrandige und schmale Form der Blätter. Foto: M. Neitzke

Der Acker Spergel (Spergula arvensis) weicht von der für die Nelkengewächse typischen Blattstellung und Blattform ab. Die linealen bis pfriemlichen Blätter sind in Scheinquirlen angeordnet. Foto: M. Neitzke

Literatur:

- Bayton, R. & S. Maughan (2018): Pflanzenfamilien. Haupt, Bern, 224 S.

- Beuchert, M. (1995): Symbolik der Pflanzen. 1. Aufl., Insel Verlag, Frankfurt am Main, Leipzig, 391 S.

- Danert, S., Hammer, K., Hanelt, P., Kruse, J., Helm, J., Lehmann, O. & J. Schultze-Motel (1993): Urania-Pflanzenreich – Blütenpflanzen 1., Urania- Verlag, Leipzig, Jena, Berlin, 590 S.

- Düll, R. & Kutzelnigg, H. (1994): Botanisch-ökologisches Exkursionstaschenbuch. Quelle & Meyer, Wiesbaden.

- Fragnière, Y., Ruch, N., Kozlowski, E. & G. Kozlowski (2018): Botanische Grundkenntnisse auf einen Blick. 1. Aufl., Haupt Verlag, 319 S.

- Frohne, J. & U. Jensen (1998): Systematik des Pflanzenreichs. Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 5. Aufl. (evtl. nah neuerer Auflage gucken)

- Graf, J. (1975): Tafelwerk zur Pflanzensystematik. J.F. Lehmanns Verlag, München. 161 S.

- Heß, D. (1990): Die Blüte. 2. Aufl., Stuttgart, Ulmer, 458 S.

- Jäger, E.J. (Hrsg.) (2011): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 20. Aufl., Springer Spektrum, Berlin Heidelberg.

- Kugler, H. (1970): Blütenökologie, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 345 S.

- Lindman, C. A. M. (1901-1905): Bilder ur Nordens Flora.

- Müller, H. (1873): Die Befruchtung der Blumen durch Insekten. Leipzig.

- Schauer, Th. & C. Caspari (1978): Pflanzenführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH, München, 417 S.

- Sturm, J. (1901): Flora von Deutschland. 5. Band: Mittelsamige und Haufenfrüchtige, Centrospermae und Polycarpicae. Hrsg.: Ernst H. L. Krause; 2. Aufl., Verlag von K. G. Lutz, Stuttgart, 320 S., 64 Tafeln.

- Senghas, K. & Seybold, S. (2003): Schmeil – Fitschen - Flora von Deutschland. 92. Aufl., Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim.

- Weberling, F. (1981): Morphologie der Blüten und Blütenstände. Eugen Ulmer, Stuttgart, 391 S.