- Bedeutung der Echten Zaunwinde für Biodiversität und menschliches Wohlbefinden

- Botanischer Exkurs – Was hat die Blüte der Echten Zaunwinde mit einem Revolver zu tun?

- Blütenbesucher der Echten Zaunwinde

Die licht- und feuchtigkeitsliebende Echte Zaunwinde (Calystegia sepium) ist ein häufiger Begleiter unserer Ufer- und Auenvegetation. Hier wächst sie vor allem in den Säumen von Auenwäldern, Auengebüschen und Bruchwäldern. Im Inneren des Bestandes ist es ihr dagegen zu dunkel. [1, 2, 11, 19, 20] An den Ufern von stehenden und langsam fließenden Gewässern findet sie ebenfalls ideale Wuchsorte. Hier trifft sie nicht nur auf die ihr zusagenden frisch – feuchten, nährstoff- und basenreichen Bodenverhältnisse, sondern auch auf hochwüchsige Stauden, an denen sie sich emporwinden kann. Der bis zu 3 m lange Spross kann sich nämlich nicht selber tragen, sondern ist auf eine Stütze angewiesen. Eine ideale Stütze für ihre windenden Sprosse sind die geraden, schmalen Halme des Schilfs. In den oft sehr artenarmen aus Schilfrohr aufgebauten Uferröhrichten stehender und fließender Gewässer stechen die weißen, bis zu 6 cm weiten Blüten als auffällige Farbtupfer hervor. Namengebend für die auffällige Art war allerdings ein weiterer Wuchsort an dem sie regelmäßig anzutreffen ist. Ebenso häufig wie an Ufern von Gewässern oder Säumen feuchter Wälder und Gebüsche tritt sie nämlich auch in menschlichen Siedlungen in Unkrautfluren, an Wegrändern, Hecken und Gärten auf, wo sie sich an Zäunen emporwindet, die ihr die benötigte Stütze liefern. Nicht nur der deutsche Trivialname, sondern auch der zweite Teil ihres wissenschaftlichen Namens „sepium“, der sich vom lateinischen „saepes“ für „Zaun“ ableitet, ist ein Hinweise auf diese Nutzung von Zäunen als Rankhilfe.[2, 11, 19, 20]

Die von Juni bis September blühenden weißen Blüten der Echten Zaunwinde gehören zu den größten Blüten unserer einheimischen Flora. An den Ufern von stehenden und langsam fließenden Gewässern findet die Echte Zaunwinde ideale Bodenbedingungen und hochwüchsige Stauden, wie das Echte Mädesüß (Filipendula ulmaria), an denen sie sich emporwinden kann. Foto: M. Neitzke

Röhrichte (links) und Hochstaudenfluren (Mitte (Behaartes Weidenröschen (Epilobium hirsutum)) entlang stehender oder langsam fließender gehören zu den bevorzugten Wuchsorten der Echten Zaunwinde. Aber auch Zäune bieten die dringend benötigte Rankhilfe, um dem Licht entgegenwachsen zu können. Fotos: M. Neitzke

Die Zaunwinde ist eine alte Heilpflanze. Verwendet wurde das aus der Wurzel gewonnene Zaunwindenharz (Convolvuli sepium resina), das als starkes Abführmittel wirkt. Verantwortlich für die abführende Wirkung sind die in der Pflanze enthaltenen Harzglykoside (2-7 %) die eine Reizung des Dünndarms bewirken.[5, 20] Die oberirdischen Teile wurden nicht verwendet, da der hohe Gerbstoffgehalt (ca. 10 %) die Wirkung beeinträchtigt hätte.[20] In China wird sie traditionell als harntreibendes Mittel verwendet. Da die Anwendung des Zaunwindenharzes als Abführmittel mit krampfartigen Schmerzen verbunden ist, ist die Anwendung heute nicht mehr gebräuchlich.[20] Dafür sind andere Eigenschaften von Auszügen der Echten Zaunwinde in den Focus der Forschung geraten. So konnte in verschiedenen Studien gezeigt werden, dass Extrakte der Echten Zaunwinde den programmierten Zelltod (Apoptose) von Krebszellen auslösen können. Eine Eigenschaft, die bei der Entwicklung von Krebstherapien interessant sein könnte.[13, 17, 18]

In der Kosmetikindustrie wird die Echte Zaunwinde aufgrund ihrer antioxidativen Eigenschaften geschätzt.[7] Zurzeit kommen die Extrakte der Echten Zaunwinde allerdings nur selten zum Einsatz.

Die Zaunwinde wird von Insekten bestäubt. Die auch nachts, vor allem bei mondhellen Nächten, geöffneten Blüten werden von nachtaktiven Schwärmern, vor allem dem Windenschwärmer besucht. Tagsüber wird die Bestäubung von Bienen und Fliegen durchgeführt.

Die Blüten der Echten Zaunwinde werden von einer bunten Vielfalt von Insekten bestäubt. Je nach Bau der Mundwerkzeuge wird sowohl das Nektar- als auch das Pollenangebot genutzt, oder nur der Pollen. Foto: M. Neitzke

Botanischer Exkurs -

Was hat die Blüte der Echten Zaunwinde mit einem Revolver zu tun?

Die Echte Zaun-Winde (Calystegia sepium) gehört zur Familie der Windengewächse (Convolvulaceae). Die windende Wuchsform der Vertreter dieser Familie ist sowohl für den wissenschaftlichen als auch für den deutschen Namen dieser Familie verantwortlich. So leitet sich der wissenschaftliche Name dieser Familie „Convolvulaceae“ von dem lateinischen Wort „convolvere“ ab, das übersetzt „umwinden“ bzw. „umwickeln bedeutet.

Aus einer fleischigen und stark verzweigten unterirdischen Sprossachse (Rhizom) entspringen die bis zu 3 m langen Hauptsprosse, die sich an einer Stütze, meistens anderen hochwüchsigen Stauden, emporwinden. Um eine geeignete Stütze zu finden, führen die Triebspitzen kreisförmige Suchbewegungen aus. Ist eine geeignete Stütze gefunden, windet sich der Spross durch stärkeres Wachstum der Außenseite in einer Schraubenlinie um diese herum. Die kreisenden Stängelspitzen vollführen einen Umgang in knapp 2 Stunden.[2, 21] Wie die meisten einheimischen Windepflanzen ist die Zaunwinde ein Linkswinder. Das bedeutet, dass sich die Sprossspitze - betrachtet man die Pflanzen von oben - entgegen dem Uhrzeigersinn, also links herum um ihre Stütze bewegt. Für eine optimale Lichtausnutzung wenden sich die Blätter dem Licht zu.[2]

Der Hauptspross der Echten Zaunwinde windet sich schraubenförmig gegen den Uhrzeigersinn um den Stängel einer Schilfpflanze empor. Die Blätter wenden sich dem Licht zu, um dieses optimal für ihre Photosynthese auszunutzen. Foto: M. Neitzke

Die bis zu 7 cm langen und 6 cm weiten, trichterförmigen, weißen Blüten gehören zu den größten und auffälligsten Blüten unserer heimischen Flora. Die lang gestielten Blüten stehen einzeln in den Blattachseln. In der Knospenlage sind die Blüten der Länge nach gefaltet und stark rechts gedreht.[3, 11]

Die großen, weißen, trichterförmigen Blüten der Echten Zaunwinde stehen einzeln in den Blattachseln. Fotos: M. Neitzke

Die Krone der Echten Zaunwinde ist im Knospenzustand in Falten gelegt und zusammengedreht. Foto: M. Neitzke

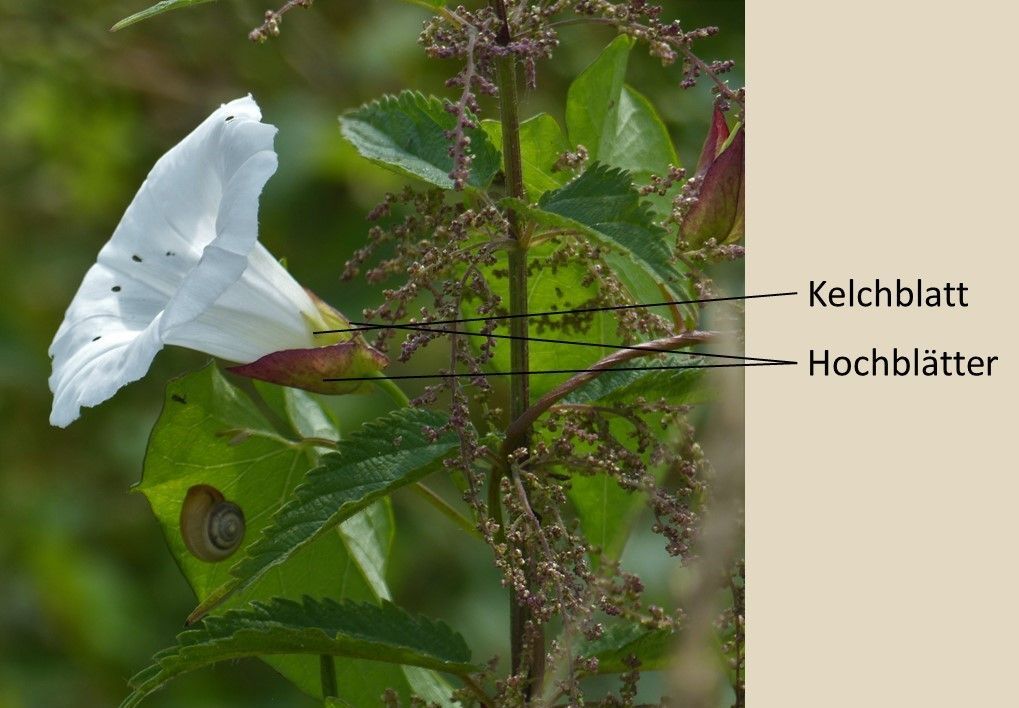

Eine Besonderheit der Gattung „Zaunwinde“ innerhalb der Familie sind 2 große, den Kelch umgebende Vorblätter. Auf diese bezieht sich auch der wissenschaftliche Name der Gattung „Calystegia“, der sich aus den griechischen Begriffen für „Kelch = Kalyx“ und „bedecken = stegein) zusammensetzt. Der Kelch besteht aus 5 Blättern, die im Gegensatz zur Krone frei und nicht miteinander verwachsen sind.[2,11,19, 21]

Unterhalb des fünfblättrigen Kelchs sitzen bei der Zaunwinde 2 große Hochblätter, die diesen fast vollständig bedecken. Fotos: M. Neitzke

Trotz der weiten Öffnung der trichterförmigen Blütenkrone ist der Nektar für viele Insekten nur schwer erreichbar. Dies liegt vor allem an einer Baueigentümlichkeit der Blüte der Zaunwinde, nämlich der ausgeklügelten Anordnung der Staubblätter. Der Nektar wird am Grund des oberständigen Fruchtknotens von einem ringförmigen, gelben Drüsengewebe, das diesen wulstförmig umgibt, abgeschieden. Die fünf Staubblätter sind eng um den Stempel herum angeordnet und verdecken so das Nektargewebe.[3, 4,12] Die Staubfäden (Filamente) liegen so dicht beieinander, dass sie sich gegenseitig berühren. Ein undurchdringlicher Besatz von kleinen Zähnchen zu beiden Seiten der sich nach unten verbreitenden Staubfäden sorgt zudem für eine Verzahnung der Staubfäden in ihrem unteren Bereich. Hinzu kommt, dass die Staubfäden in dem untersten, röhrenförmig verengten Teil der Blütenkrone durch Lamellen mit der Blütenkrone verwachsen sind. Es entstehen so fünf Scheidewände, die fünf röhrenförmig Kammern mit je einer kreisrunden Öffnung voneinander trennen. Ein Zugang zum Nektar am Grunde des Fruchtknotens ist nur über diese 5 Öffnungen möglich.[3, 4, 12] Die Ähnlichkeit dieser Struktur zur Nektarbergung mit der Trommel eines Revolvers mit seinen 5 Patronenkammern hat zu der blütenbiologischen Bezeichnung „Revolverblüte“ für die Blüten der Echten Zaunwinde geführt. Dieser Begriff wurde von A. Kerner in die Botanik eingeführt.[4, 12] „Revolverblüten“ treten auch bei den anderen Arten aus der Familie der Windengewächse, wie beispielsweise der Ackerwinde (Convolvulus arvensis) sowie einigen Enzianarten und beim Stechapfel (Datura stramonium) auf.[4]

Der Längsschnitt durch die Blüte der Zaunwinde zeigt das gelbe nektarabsondernde Drüsengewebe am Grund des oberständigen Fruchtknotens sowie die Verwachsung der Staubfäden im unteren Teil der Kronröhre mit den Wänden der Blütenkrone. Die langen Staubblätter werden von dem Griffel mit den beiden Narben überragt. Foto: M. Neitzke

Ein Aufklappen der Blütenkrone der Echten Zaunwinde zeigt den dichten Besatz der Staubfäden in den unteren 2/3 mit kleinen Zähnchen, die zu einer engen Verzahnung der Staubfäden untereinander führen. Foto: M. Neitzke

Ein Blütenquerschnitt kurz über dem Fruchtknoten zeigt die enge Verzahnung der Staubfäden durch zähnchenartige Fortsätze miteinander. Durch die Verwachsung der sich eng um den Stempel gruppierenden Staubfäden mit der Wand der Blütenkrone bilden sich fünf kleine Röhren („Revolverkammern“). Nur diese gestatten den Zugang zu dem von den Staubblättern verdeckten Nektar. Foto: M. Neitzke

Blick von oben in den Blütentrichter der Echten Zaunwinde: Im Zentrum der Blüte befindet sich der Stempel. Von oben zu erkennen sind lediglich die beiden Narbenäste und die dem Griffel anliegenden Staubbeutel. In einem Kreis um die Narben und die fünf Staubblätter sind die 5 runden Zugänge zu den „Revolverkammern“ mit dem Nektar an ihrem Ende auszumachen. Foto: M. Neitzke

Die Gartenhummel (Bombus hortorum) gehört zu den langrüsseligen Hummeln. Je nach Kastenzugehörigkeit liegt die Rüssellänge zwischen 21 und 11 mm. Den längsten Rüssel haben die Königinnen mit einer Länge von 19-21 mm (links) (A: 14-16 mm, M: ca. 15 mm).[10] Mit ihrem langen Rüssel steuert die Gartenhummelkönigin eine der fünf Öffnungen im „Revolver“ am Grund der Trichterblüte der Zaunwinde an (rechts). Foto: M. Neitzke

Auch die Honigbiene mit ihrem etwa 6-7 mm langen Rüssel gehört zu den Nutznießern des Nektarangebots der Echten Zaunwinde. Foto: M. Neitzke

Die Schwebfliegen nutzen das Pollenangebot der Echten Zaunwinde, indem sie den Pollen aus den geöffneten Staubbeuteln schlecken (links: Gemeine Feldschwebfliege (Eupeodes corollae), rechts: Große Schwebfliege (Syrphus ribesii)). Fotos: M. Neitzke

Auch die Öffnung der Staubbeutel ist an den besonderen Bau der „Revolverblüten“ angepasst. Die Staubbeutel öffnen sich nämlich nach außen (extrors), so daß sich die Insekten bei ihrer Suche nach Nektar und Pollen am ganzen Körper mit Pollen einstäuben.[12] Da die Staubblätter von dem Griffel mit den beiden papillösen Nabenästen überragt werden, berühren die Insekten bei ihrem nächsten Blütenbesuch zuerst die Narben und beladen sie mit dem mitgebrachten Fremdpollen. Eine Fremdbestäubung wird hierdurch gefördert.[3, 4, 12]

Bei ihrer Suche nach Nektar stäuben sich die Insekten an ihrem ganzen Körper mit dem von den Staubbeuteln nach außen abgegebenem Pollen ein (links: Ackerhummel (Bombus pascuorum), rechts: Honigbiene (Apis mellifera). Fotos: M. Neitzke

Mit Pollen beladen sucht die Ackerhummel (Bombus pascuorum) die nächste Zaunwindenblüte auf (links). Da der Griffel mit den beiden Narbenäste deutlich länger als die Staubblätter ist und diese daher deutlich überragt, berührt die Ackerhummel mit ihrem Körper zuerst die beiden Narben und kann den Pollen aus der zuvor besuchten Blüte auf diese übertragen, so dass eine Fremdbestäubung stattfinden kann. Fotos: M. Neitzke

Auch die Honigbiene berührt bei ihrem Blütenbesuchen mit ihrem Körper in der Regel zuerst die Staubbeutel überragenden Narben (rechts) und kann so den in ihrer Behaarung anhaftenden Pollen übertragen. Fotos: M. Neitzke

Die Früchte reifen von Juli bis September. Es handelt sich um Trockenkapseln, die mit Längsrissen aufspringen. Die Samen können dann vom Wind ausgeschüttelt oder bei Überschwemmung ausgespült werden. Die Schwimmdauer der Samen beträgt bis zu 33 Monaten.[2]

Ein Längsschnitt durch die noch unreife kugelige Kapsel der Echten Zaunwinde lässt die zusammengefalteten, grünen Keimblätter in den beiden Samen erkennen (links). Bei Reife reißen die trockenen Kapseln längs auf und geben die Samen frei (rechts). Fotos: M. Neitzke

Neben der generativen Vermehrung durch Samen findet eine sehr effektive vegetative Ausbreitung durch die weit kriechenden Rhizome und das Treiben von Ausläufern statt. Findet eine Zerteilung der Rhizome, beispielsweise durch Wühlmäuse oder bei der Garten- und Feldarbeit statt, kann aus jedem Rhizomstück eine neue Pflanze sprießen. Neben der horizontalen findet eine intensive vertikale Erschließung des Bodens durch die bis zu 70 cm tief reichenden Wurzeln statt.

Die wechselständig angeordneten Blätter sind 8-15 cm lang mit herz- bzw. pfeilförmigem Grund. [19, 20]

Die Blätter der Echten Zaunwinde sind 8-15 cm lang mit herz- bzw. pfeilförmigem Grund. Foto: M. Neitzke

Die Zeichnungen des schwedischen Botanikers C. A. M. Lindman[14] (links) und des deutschen Naturforschers J. Sturm[16] (rechts) zeigen Details der Blüte und der Frucht. Sturm: a) Triebstück, b) Blüte ohne die Krone, c) Fruchtknoten, d) Frucht, e) Frucht ohne Kelch und Vorblätter, f) Samen; Lindman: 1) Triebstück, 2) Blüte seitlich mit Vorblättern, 3 Frucht mit Kelch.

Blütenbesucher der Echten Zaunwinde

Neben Eigentümlichkeiten im Blütenbau, wie der „Revolverblüte“ zeigen die Blüten der Echten Zaunwinde auch Besonderheiten bei ihrem Blühverhalten. Im Gegensatz zu den meisten mitteleuropäischen Pflanzen blüht die Echte Zaunwinde auch nachts, besonders in mondhellen Nächten.[2, 21] Die Blüten können daher sowohl bei Tage als auch nachts bestäubt werden. Lediglich bei trübem Wetter bleiben die Blüten geschlossen. Allerdings sind die für die Insekten lebenswichtigen Ressourcen Nektar und Pollen auf Grund des Blütenbaus nicht für alle Insekten gleichermaßen zugänglich. Am einfachsten ist der Zugang zum Nektar der auch nachts geöffneten Blüten für die in der Regel dämmerungs- bzw. nachtaktiven Schwärmer, da diese ähnlich einem Kolibri vor den Blüten im Schwirrflug stehen und mit ihrem langen Rüssel den Nektar saugen können. Die Hauptbedeutung kommt hierbei dem nachtaktiven Windenschwärmer (Herse convolvuli) mit seinem bis zu 8 cm langen Rüssel zu, der auch ein ähnliches Verbreitungsgebiet wie die Zaunwinde zeigt. Tagsüber findet die Bestäubung durch zahlreiche Bienen und Schwebfliegen statt. Um an den tief und ausgeklügelt geborgenen Nektar am Grund der trichterförmigen „Revolverblüten“ zu gelangen, müssen die Insekten allerdings um einen ausreichend langen Rüssel verfügen. Ansonsten bleibt nur die Nutzung des Pollens. Trotz dieser Einschränkung des Kreises an Insekten, die das von der Echten Zaunwinde dargebotene Nahrungsangebot nutzen können, findet ein reger Blütenbesuch durch eine bunte Vielfalt von Insekten statt.

Die Blüten der Echten Zaunrübe werden von einer Vielfalt an Insekten besucht. Entsprechend dem Bau ihrer Mundwerkzeuge nutzen sie das Nahrungsangebot der Blüten in unterschiedlicher Art und Weise. Große Bienen mit langen Rüsseln, wie die Ackerhummel (links) können den Nektar am Grund der Blüten erreichen, kleine Bienen und Fliegen, wie beispielsweise die Große Schwebfliege beuten das Pollenangebot aus. Foto: M. Neitzke

Eine der häufigsten Blütenbesucher und wichtigsten Bestäuber der Blüten der Echten Zaunwinde ist die Honigbiene (Apis mellifera). Auf ihrer Suche nach Nektar hat sie sich ausgiebig mit dem weißen Pollen aus den Staubbeuteln eingepudert, den sie nun auf den Narben einer empfängnisbereiten Blüte abladen kann. Foto: M. Neitzke

Die Honigbienen nutzen die Blüten der Zaunwinde sowohl als Nektar- als auch als Pollenquelle. Der Nektar ist nur über 5 runden Öffnungen zwischen den Staubblättern zugänglich (links). Den Pollen tragen sie in weißen Höschen in ihren Stock (rechts). Fotos: M. Neitzke

Zu den eifrigsten Besucherinnen der Blüten der Echten Zaunwinde gehört die Ackerhummel (Bombus pascuorum). Fotos: M. Neitzke

Dumm ist nur, wenn die ausgewählte Blüte bereits besetzt ist. Für die kleine Feldschwebfliege ist es gar nicht so einfach, sich aus dem „Schwitzkasten“ der deutlich größeren Ackerhummel zu befreien. Fotos: M. Neitzke

Geschafft! Die Feldschwebfliege ist frei und dem Weg zum Nektar steht, dank des langen Rüssels, nichts mehr im Weg. Fotos: M. Neitzke

Auch bei dem Besuch einer Blüte durch die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris) muss ein kleinerer Besucher weichen. Fotos: M. Neitzke

Nicht nur die Länge des Rüssels, auch der Körperumfang kann über den Zugang zum Nektar am Grund der Zaunwindenblüte entscheiden. Während die kleineren Arbeiterinnen oder Männchen (s. oben) keine Schwierigkeiten beim Hineinkriechen in die Blüten haben, scheint es für die wesentlich größeren Königinnen doch recht eng zu werden (Körperlänge: Königin: 20-23 mm, Arbeiterin: 11-17 mm, Männchen: 14-16 mm). Fotos: M. Neitzke

Ruht sich die Königin der Dunklen Erdhummel nur auf der Blüte aus und zieht sie einen Nektarraub durch Anbohren der Blüte auf der Höhe des Drüsengewebes in Erwägung? Foto: M. Neitzke

Für die nur 10 mm große, schlanke Spargel-Schmalbiene (Lasioglossum sexnotatum) ist der Nektar am Grund der Revolverblüten unerreichbar. Sie leckt den verstreuten Pollen von der Wand der Blütenkrone. Auffällig sind die hellen Binden auf dem schwarzen Hinterleib.[10] Fotos: M. Neitzke

Eine andere kleine Spargelbiene (Lasioglossum spec.) kann sich nur an dem Pollenangebot der Blüten der Zaunwinde bedienen und leckt den Pollen aus den Staubbeuteln. Fotos: M. Neitzke

Eine große Bestäubergruppe ist neben den Bienen die Gruppe der Schwebfliegen. Allerdings geht ihre Dienstleistung für die Ökosysteme weit über ihrer Bestäubungsarbeit hinaus. Je nach Ernährungsweise erfüllen ihre Larven wichtige Funktionen in unseren heimischen Lebensräumen. So leisten räuberisch lebende Larven einen wichtigen Beitrag zur Schädlingsbekämpfung, wie beispielsweise die blattlausverzehrenden Larven der Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus), der Gemeinen Feldschwebfliege (Eupeodes corollae), der Großen Schwebfliege oder auch Gemeinen Garten-Schwebfliege (Syrphus ribesii), der Gestreiften Waldschwebfliege (Dasysyrphus albostriatus), der Zweifleck-Waldrandschwebfliege (Pipiza noctiluca) und der Grauen Breitfuß-Schwebfliege (Platycheirus albimanus). Andere Larven, wie die der Scheinbienen-Keilfleckschwebfliege (Eristalis tenax) und der Gemeinen Goldschwebfliege (Ferdinandea cuprea), ernähren sich von abgestorbenem organischem Material (saprophytische Lebensweise) und tragen so zum Abbau organischer Substanz und zum Nährstoffrecycling bei.

Die Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus) ahmt mit ihrer schwarz-gelben Färbung das Erscheinungsbild einer Wepse nach, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Während sich die erwachsenen Tiere von Nektar und Pollen ernähren, leben ihre Larven räuberisch und ernähren sich von Blattläusen. Bis zu ihrer Verpuppung kann eine Larve der Hainschwebfliege 160- 200 Blattläuse aussaugen. Die Hainschwebfliege nutzt den Pollen der Blüten der Echten Zaunwinde, indem sie ihn aus den geöffneten Staubbeuteln schleckt. Der Nektar am Grunde der „Revolverkammern“ bleibt für ihre kurze Zunge unerreichbar. Fotos: M. Neitzke

Die nur etwa 7-10 mm große Gemeine Feldschwebfliege (Eupeodes corollae, früher Metasyrphus corollae) zeigt die bei Schwebfliegen häufig anzutreffende schwarz- gelbe Zeichnung des Hinterleibs, mit der sie Wespen nachahmen. Charakteristisch sind die drei kräftigen gelben Binden, die auf den Seitenrand übergehen. Während beim Weibchen die Binden stets unterbrochen sind, haben sie bei den Männchen meist eine schmale Verbindung. Die Beine sind in der Regel gelb gefärbt, die Hüften dagegen schwarz. Die Nahrung der erwachsenen Tiere der Gemeinen Feldschwebfliege besteht aus Pollen und Nektar, die Larven hingegen bevorzugen fleischliche Kost und ernähren sich in erster Linie von Blattläusen. Damit die Larven unmittelbar nach dem Schlupf Nahrung finden, legen die Weibchen ihre Eier direkt in Blattlauskolonien ab.[8] Fotos: M. Neitzke

Auch für die Große Schwebfliege (Syrphus ribesii) sind die großen Zaunwindenblüten ein beliebter Treffpunkt. Charakteristisch sind die drei breiten gelben Binden auf schwarzem Grund, von denen die erste unterbrochen ist.[8] Die 9-13 mm großen erwachsenen Tiere (Imagos) der Großen Schwebfliege oder auch Gemeinen Garten-Schwebfliege ernähren sich von Pollen und Nektar, ihre Larven dagegen von Blattläusen. Während ihrer 1-2 wöchigen Entwicklungszeit können sie mehrere Hundert Blattläuse vertilgen. In den „Revolverblüten“ der Echten Zaunwinde ist nur der Pollen für sie erreichbar. Fotos: M. Neitzke

Die Gewinnung des Pollens aus den Staubbeuteln erfordert von den Schwebfliegen doch einige Anstrengung (links). Das Aufschlecken des Pollens von dem Rand der Blütenkrone gestaltet sich da doch um einiges einfacher. Fotos: M. Neitzke

Auch die nur 8- 10 mm große Gestreifte Waldschwebfliege (Dasysyrphus albostriatus) sticht durch ihre markante Zeichnung ins Auge. Auf dem dunkel glänzenden Hinterleib fallen drei Paar gelbe, schräg gestellte Binden, die in der Mitte verbunden sein können, auf. Das entscheidende und namengebende Merkmal ist aber das Muster aus 2 weiß-grauen Längsstreifen im vorderen Bereich der blauschwarzen Brust. So bedeutet der wissenschaftliche Zusatz „albostriatus“ in dem Artnamen „hell oder weiß gestreift“. Während sich die erwachsenen Tiere von Pollen und Nektar ernähren, fressen die Larven Blattläuse.[6, 8] Fotos: M. Neitzke

Die nur 6-10 mm große Zweifleck-Waldrandschwebfliege (Pipiza noctiluca) gehört mit ihrer geringen Größe und der dunklen Grundfärbung, die keine auffälligen Zeichnungen aufweist zu den eher unauffällig daherkommenden Vertreterinnen aus der Familie der Schwebfliegen. Lediglich auf dem 2. Hinterleibsabschnitt können sich 2 orange bis goldfarbene Flecken befinden. Auch bei dieser Art fressen sie Larven Blattläuse während sich die erwachsenen Tiere von Nektar und Pollen ernähren. [9] Fotos: M. Neitzke

Die kleine, schmale, dunkle nur 7-9 mm lange Graue Breitfuß-Schwebfliege (Platycheirus albimanus) leckt den verstreuten Pollen von den Wänden der Blütenkrone der Echten Zaunwinde. Während sich die erwachsenen Tiere von Pollen und Nektar ernähren, fressen ihre Larven Blattläuse. Fotos: M. Neitzke

Die bis zu 16,6 mm groß werdende Scheinbienen-Keilfleckschwebfliege (Eristalis tenax) ähnelt in ihrem Aussehen einer Biene. Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Nektar und Pollen. Ihre Eier legt sie in jauchige Pfützen, Sickergruben, verrottendem Schlamm und in Misthaufen ab. Hier entwickeln sich dann ihre Larven. Aufgrund dieser Lebensweise ihrer Larven und des oft häufigen Auftretens des erwachsenen Tier in der Nähe von Misthaufen trägt diese Schwebfliege auch den wenig schmeichelhaften deutschen Namen „Mistbiene“.[9] Fotos: M. Neitzke

Die erwachsenen Tiere (Imagos) der Gemeinen Goldschwebfliege (Ferdinandea cuprea) ernähren sich von Nektar, Pollen und Baumsäften. Während der Nektar der „Revolverblüten“ der Echten Zaunwinde für 9-13 mm große Schwebfliege unerreichbar ist, kann sie doch das Pollenangebot der Blüten nutzen. Entweder leckt sie den Pollen direkt aus den geöffneten Staubbeuteln (links) oder schleckt verstreuten Pollen von der Wand der Blütenkrone (rechts). Ihren Namen verdankt sie dem goldgrün glänzenden bzw. messingfarbenen, behaarten Hinterleib. Die Hinterränder der Hinterleibsabschnitte sind dunkel abgesetzt. Auffällig sind die vier hellgrauen Streifen auf der dem dunklen Brustrücken (Mesonotum). Ebenfalls charakteristisch sind die dunkel gesäumten Queradern in den Flügeln und deren gelbe Wurzeln. Die Larven ernähren sich von faulenden Stoffen in Baumwurzeln und -höhlen und im Mulm von Baumstubben.[9] Fotos: M. Neitzke

Zu den skurrilsten Blütenbesuchern der Echten Zaunwinde gehört wohl die Gewürfelte Tanzfliege (Empis tessellata) aus der Familie der Tanzfliegen (Empididae) mit ihrem ungewöhnlichen Körperbau. Während der grauschwarze, schlanke Körper mit etwa 9-13 mm relativ groß und kräftig ist, ist der Kopf auffallend klein und kugelig. Der Rüssel ist lang, dünn und gerade. Er kann nicht zusammengelegt werden, sondern wird nach hinten unten getragen. Die erwachsenen Tiere leben sowohl räuberisch, indem sie andere Insekten jagen als auch vegetarisch von Nektar, den sie von verschiedenen Blüten saugen. Mit ihrem langen Rüssel und der schlanken Gestalt ist es für sie ein leichtes an den Nektar am Grunde der „Revolverkammern“ der Blüten der Zaunwinde zu gelangen. Fotos: M. Neitzke

Auch Käfer gehören zu den regelmäßigen Besuchern der Blüten der Echten Zaunwinde. Allerdings können sie den Nektar aufgrund ihrer kurzen Mundwerkzeuge am Grund der „Revolverblüten“ nicht erreichen. Sie nutzen lediglich das Pollenangebot.

Der nur 8-12 mm große Grünen Scheinbockkäfer (Oedemera nobilis) versucht vergeblich den Nektar am Grund der „Revolverblüte“ der Echten Zaunwinde zu erreichen. Doch wie weit er auch in die Blüte hinab kriecht, seine Mundwerkzeuge sind zu klein für diese Aufgabe. Er muss sich mit dem Pollen begnügen. Am einfachsten ist es, den verstreuten Pollen von der Wand der Wand der Blütenkrone zu fressen. Die Männchen des Grünen Scheinbockkäfers zeichnen sich durch die stark verdickten Hinterschenkel aus. Die erwachsenen Tiere fressen vor allem Pollen oder lecken Nektar, die Larven fressen Mark in trockenen Pflanzenstängeln oder auch morsches Holz.[9] Fotos: M. Neitzke

Der 14-20 mm große Gefleckter Schmalbock (Rutpela maculata) fällt durch die 4 schwarzen Binden auf den gelben Flügeldecken auf. Die vorderen sind meist in Flecken aufgelöst. Ins Auge fallen auch die schwarz -gelb geringelten Fühler. Der Gefleckte Schmalbock frisst bei seinem Besuch der Zaunwindenblüte den Pollen sowohl von der Wand der Blütenkrone, auf die stürmische Blütenbesucher diesen zuvor verstreut haben, als auch direkt aus den Staubbeuteln. Fotos: M. Neitzke

Aber nicht nur zur Nahrungsaufnahme werden die Blüten aufgesucht. Auf dem breiten Rand der großen trichterförmigen Blütenhülle der Echten Zaunwinde hat sich ein Pärchen des Gefleckten Schmalbocks zur Paarung niedergelassen. Foto: M. Neitzke

So eine Paarung in aller Öffentlichkeit ist möglicherweise doch nicht ganz das Richtige. Das Aufsuchen eines Ortes mit mehr Privatsphäre, wie das Innere der Blütenkrone, ist vielleicht dann doch angezeigt. Fotos: M. Neitzke

Gedacht, getan! Es wird versucht, das Innere der Blütenkrone aufzusuchen. Fotos: M. Neitzke

Allerdings erweist sich das Vorhaben schwieriger als gedacht. Die Blütenkronröhre ist einfach zu eng und im Zweierpack ist man dann doch nicht so geschickt, als wenn am nur alleine unterwegs ist. Der Versuch wird abgebrochen. Fotos: M. Neitzke

Vielleicht ist ja in der Nachbarblüte mehr Platz. Nur dumm, dass diese schon besetzt ist. Fotos: M. Neitzke

Da die „Besitzerin“ der Blüte nicht bereit ist, diese aufzugeben, stürzt sich das Käferpaar ins Getümmel. Fotos: M. Neitzke

Es kommt zu einem wilden Gerangel. Fotos: M. Neitzke

Die Situation ist für ihr Vorhaben denn doch zu ungemütlich und das Käferpaar tritt den Rückzug an. Fotos: M. Neitzke

Auch die Biene entschließt sich die ungemütlich gewordene Blüte zu verlassen. Fotos: M. Neitzke

Sobald das aufdringliche Käferpaar die Blüte jedoch verlassen hat, kehrt die Biene zurück. Fotos: M. Neitzke

Die Paarung wird im Schutz des überhängenden Randes der Blüte fortgesetzt. Fotos: M. Neitzke

Literatur:

- Danert, S., Fukarek, F. Hammer, K., Hanelt, P., Keller, J., Kruse J., Gladis, Th. & J. Schultze-Motel (1994): Urania-Pflanzenreich – Blütenpflanzen 2., Urania- Verlag, Leipzig, Jena, Berlin, 609 S.

- Düll, R. & H. Kutzelnigg (1994): Botanisch-ökologisches Exkursionstaschenbuch. 5. Aufl., Quelle & Meyer, Heidelberg, Wiesbaden, 590 S.

- Graf, J. (1975): Tafelwerk zur Pflanzensystematik. J.F. Lehmanns Verlag, München. 161 S.

- Heß, D. (1990): Die Blüte. 2. Aufl. Ulmer, Stuttgart, 458 S.

- Hiller, K. & M. F. Melzig (2005): Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen. Area verlag gmbh, Erftstadt, 898 S.

- https://www.arthropodafotos.de

- https:///www.haut.de

- http://www.insektenbox.de

- https://www.naturspaziergang.de

- https://www.wildbienen.de

- Jäger, E.J. (Hrsg.) (2011): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 20. Aufl., Springer Spektrum, Berlin Heidelberg.

- Kugler, H. (1970): Blütenökologie, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 345 S.

- Liang, H., Hu, J., Zhitong, L. & Y. Yongqin (2022): Two new resin glycosides from Calystegia sepium (L.) R. Br. with potential antitumor activity. J. Molstruc., 1257, https://doi.org/10.1016/jmolstruc.2022.132636

- Lindman, C. A.M. (1901-1905): Bilder ur Nordens Flora.

- Müller, H. (1873): Die Befruchtung der Blumen durch Insekten. Leipzig.

- Sturm, J. (1903): Flora von Deutschland. 11. Band: Röhrenblütler im weiteren Sinne. Tubatae. 2. Hälfte. Hrsg.: Krause, E. H. L., Stuttgart, Verlag K. G. Lutz, 2. Aufl., 223 S., 64 Tafeln.

- Rezadoost, M. H., Kumleh H. H. & A. Ghasempour (2019): Cytotoxixity and apoptosis induced in breast cancer, skin cancer and glioblastoma cells by plant extracts. Mol. Biol. Rep., 46: 5131-5142.

- Rezadoost, M. H., Ghasempour, A. & H. H. Kumleh (2019): Apoptosis induction by Calystegia sepium HPLC fraction can be via dual targeting of MDM2 and BCL-2 in cancer cells. Biomacromol. J., 5: 83-85.

- Schauer, T., Caspari, C. & S. Caspari (2016): Der illustrierte BLV Pflanzenführer für unterwegs. BLV Buchverlag GmbH & Co. KG, München, 494 S.

- Schönfelder, I. & P. Schönfelder (2010): Der Kosmos Heilpflanzenführer. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart, 446 S.

- Wendelberger E. (1986): Pflanzen der Feuchtgebiete. Gewässer, Moore, Auen. Spektrum der Natur. Büchergilde Gutenberg. Lizenzausgabe der BLV Verlagsgesellschaft mbH, München. 222 S.