Die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium L.) – nicht nur eine Heilpflanze der Helden und Zimmerleute

- Bedeutung der Gemeinen Schafgarbe (Achillea millefolium) für Biodiversität und menschliches Wohlbefinden

- Die Bedeutung der Gemeinen Schafgarbe in der Kosmetik und Körperpflege

- Die Bedeutung der Gemeinen Schafgarbe in der Heilkunde

- Botanischer Exkurs – Zusammenspiel zwischen Blütenbau und Insektenbesuch

- Insektenvielfalt auf den Blüten der Gemeinen Schafgarbe (Achillea millefolium)

Die Bedeutung der Gemeinen Schafgarbe für Biodiversität und menschliches Wohlbefinden

Die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) wächst vor allem auf Wiesen und Weiden, aber auch in Halbtrockenrasen, Äckern und an Wegrainen. Die Gemeine Schafgarbe kommt in ganz Europa bis zum Nordkap vor. Nach Osten zu erstreckt sich ihr Verbreitungsgebiet bis zum westlichen Himalaja und Sibirien. In Nordamerika, Südaustralien und Neuseeland wurde sie erst in neuerer Zeit durch den Menschen eingeschleppt. [21, 22, 40, 50]

Die bis zu 80 cm hohe Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) blüht von Juni bis August auf Wiesen und Weiden, aber auch an Acker- und Wegrainen. Foto: M. Neitzke

Die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium L.) hat den Menschen seit Jahrtausenden bis heute in vielfältigen Funktionen begleitet. In der Pflanzenheilkunde blickt die Gemeine Schafgarbe auf eine Geschichte von über 3000 Jahren zurück. Darüber hinaus diente sie vielfach als Färberpflanze und bis zur Einführung des Reinheitsgebots beim Bierbrauen im Jahre 1516 zum Würzen von Bier. Wohl aufgrund ihres aromatischen Duftes wurden ihr starke magische Kräfte zugeschrieben, die man sich bei der Teufelsaustreibung, zur Schadensabwehr gegen Hexen, Gespenster und Blitze zu Nutze machen konnte. Sie galt aber auch als Glückbringer und hilfreich bei der Durchführung von Weissagungen. [9, 54] Weniger verbreitet war allerdings der Glaube, dass die Gemeine Schafgarbe die Intelligenz der Tiere fördern sollte. So waren Bauern aus Lincolnshire fest davon überzeugt, dass mit Schafgarbe gefüttertes Vieh gelehriger war, als Tiere, die mit gewöhnlichem Heu gefüttert wurden.[9] Den keltischen Druiden und den Germanen war die Schafgarbe, die sie als Heilkraut nutzten, sogar heilig.[64]

Dass die Verwendung der Gemeinen Schafgarbe als Heilpflanze nicht in das Reich der Magie gehört, haben unzählige wissenschaftliche Untersuchungen zur chemischen Zusammensetzung und zur Wirkungsweise in den letzten Jahrzehnten bewiesen. Infolgedessen hat sie heute bei der Behandlung zahlreicher Beschwerden ihren festen Platz in der Pflanzenheilkunde.[10, 15, 17,55, 56, 57] Aber auch für viele in der Volksheilkunde praktizierte Anwendungen konnte so der Plausibilitätsnachweis erbracht werden. Seit der Antike gilt die Gemeine Schafgarbe als das Wundheilkraut par excellence. Die hohe Wertschätzung der Gemeinen Schafgarbe in dieser Funktion bei Menschen und Tier in der (Antike: 800 v. Chr. bis 600 n. Chr.) ist uns durch den römischen Gelehrten Plinius (23 – 79 n. Chr.) und den berühmten griechischen Arzt Dioskurides (40-90 n. Chr.), der sie als „Soldatenkraut“ erwähnt, überliefert.[21] Als Militärarzt, der die Wunden unzähliger Soldaten behandeln musste, wusste Dioskurides mit Sicherheit wovon er sprach. Von Plinius ist ein Rezept für eine Schafgarbensalbe, die zur Heilung von Wunden und Verletzungen bei Pflugpferden verwendet wurde, überliefert.[9] Eine Förderung der Wundheilung durch Auszüge aus der Schafgarbe ist heute durch zahlreiche Untersuchungen wissenschaftlich belegt.[4, 5, 20, 24, 25, 49, 63, 70] Ein Denkmal gesetzt wurde dem „Soldatenkraut“ mit seinem wissenschaftlichen Gattungsnamen „Achillea“. Dieser nimmt Bezug auf den beinahe unverwundbaren (Achillesferse) griechischen Helden Achilles, der im trojanischen Krieg kämpfte. Als Kind hatten seine Eltern ihn in die Obhut des heil- und pflanzenkundigen Kentauren Chiron gegeben, der ihn nicht nur in der Jagd, sondern auch in der Heilkunde unterwies. Mit dem von Chiron erlangten Wissen über die heilende Wirkung der Schafgarbe, soll er die Wunden seiner Soldaten behandelt haben.

Dem weisen sowie heil- und pflanzenkundigen Kentaur Chiron wurden viele griechische Helden als Knaben zur Erziehung übergeben, u.a. auch Achill. Die Replik einer griechischen Münze stellt den Kentaur Chiron mit einem Knaben, eventuell Achill dar. (links) Die durch die Ausbildung des Chiron erlangten Kenntnisse über die Wundheilung mit verschiedenen Pflanzen halfen Achilles bei der Behandlung seiner im Kampf verletzten Kameraden. Die Replik der berühmten Darstellung des Töpfers Sosias (um 500 v. Chr.) auf einer Trinkschale (rechts) zeigt wie Achill die offenbar sehr schmerzhafte, durch einen Pfeil verursachte Wunde am Arm seines Freundes Patroklos verbindet. Die Darstellung des Kentauren Chiron wurde nach einer vintage intaglio gearbeitet (Serralynda).

Der Artzusatz „millefolium“ bedeutet „tausendblättrig“ und beschreibt die filigrane Struktur der Blätter. Weniger Klarheit und Einigkeit herrscht bei der Deutung bzw. der Herkunft des deutschen Namens. Die häufig vorgebrachte Ansicht, die eine Vorliebe von Schafen für diese Pflanze oder das häufige Vorkommen von ihr auf Schafweiden als Begründung anführt, wird von vielen Autoren als nicht stichhaltig angesehen. Vielmehr könnte die Bezeichnung „Schafgarbe“ im Zusammenhang mit dem oft etwas strengen Geruch bzw. bitteren Geschmack der Blätter in Zusammenhang stehen. So wurde diese Pflanze früher aufgrund ihres etwas strengen Geruchs als „Scharfgarbe“ bezeichnet. Eine sprachliche Schludrigkeit könnte daraus im Laufe der Zeit leicht „Schafgarbe“ gemacht haben. Die althochdeutschen Worte „Harwe, garawa“, für „herb“ beziehen sich ebenfalls auf den oft bitteren Geschmack der Blätter. Sehr wahrscheinlich ist allerdings auch ein Zusammenhang mit der Verwendung dieser Pflanze und daher mit den althochdeutschen Begriffen „garwe“ für „Heiler, Gesundmacher“ bzw. „garwa“ für „die Heilende“, die einen Bezug zur Heilkraft der Schafgarbe herstellen würden und sich ebenfalls in dem Namen „Schafgarbe“ finden.[16]

Aber nicht nur in der Pflanzenheilkunde, auch in der Kosmetik und Körperpflege macht man sich die vielfältigen Wirkungen der Pflanze zu nutzen. Moderne Forschungen enthüllen ständig neue an Zauberei anmutende Eigenschaften und eröffnen somit die Möglichkeit für die Entwicklung innovativer Produkte für den Kosmetikmarkt. Ein Anbau arzneilich hochwertiger Pflanzen ist noch nicht gelungen. Für die Verwendung als Heilmittel werden daher Pflanzen aus Wildsammlungen in Deutschland sowie ost- und südosteuropäischen Ländern bezogen.

Bestäubt wird die Gemeine Schafgarbe von Insekten. Aufgrund ihres Blütenbaus bietet die Gemeine Schafgarbe sowohl leicht zugänglichen Nektar als auch Pollen. Die Blütenstände der Gemeinen Schafgarbe sind daher wahre „hotspots“ der Insektenvielfalt. So konnten über 200 verschiedene Insektenarten aus verschiedenen Ordnungen bei einem Besuch der Blüten der Gemeinen Schafgarbe beobachte werden.[23, 31, 46, 68]

Die Bedeutung der Gemeinen Schafgarbe in der Kosmetik und Körperpflege

Die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium L.) wird in der Kosmetik und Körperpflege aufgrund ihrer entzündungshemmenden, beruhigenden und hautpflegenden Eigenschaften geschätzt.[11, 36] Aufgrund ihres hohen Gehaltes an biologisch wirksamen Inhaltsstoffen ist sie ein wahres Multitalent bei der Pflege unserer Haut.[29, 60, 66] Mit über 1300 gelisteten Produkten, in denen sie verarbeitet ist, gehört die Schafgarbe neben der Kamille und Arnika mit zu den am häufigsten in der Kosmetikindustrie verwendeten einheimischen Korbblütlern.[34] Wegen seiner außergewöhnlichen Vielseitigkeit ist ein Extrakt der Gemeinen Schafgarbe eine wertvolle Komponente in Produkten für fast alle Hauttypen. Extrakte der Gemeinen Schafgarbe sind daher sowohl in Präparaten für jugendliche als auch für reife Haut verarbeitet. Mit verantwortlich für die Wirksamkeit von Extrakten der Gemeinen Schafgarbe bei zahlreichen Hautproblemen ist die Tatsache, dass sich die unterschiedlichen Eigenschaften in ihrer Wirkung ergänzen. So spielen bei der Behandlung von Akne sowohl die entzündungshemmenden, antimikrobiellen, zusammenziehenden (adstringierenden) und wundheilungsfördernden Eigenschaften zusammen. In Versuchen konnte eine Hemmung von Bakterien, die bei der Entstehung von Akne eine Rolle spielen (Propionibacterium acnes, Staphylococcus epidermidis), nachgewiesen werden.[2, 7, 69] Die belegten entzündungshemmenden Eigenschaften helfen Rötungen und Entzündungen, mit die lästigsten Begleiterscheinungen von Akne, zu reduzieren. [24, 39, 48, 53, 58, 63, 65, 70]

Die adstringierenden Eigenschaften tragen dazu bei die die Talgproduktion zu regulieren, die Poren zu verfeinern und die Hautbarriere zu stärken. Die wundheilungsfördernden Eigenschaften helfen bei dem Abheilen der durch Akne verursachten Hautverletzungen.[4, 5, 20, 24, 25, 49, 63, 70] Überdies profitiert empfindliche und gereizte Haut von den entzündungshemmenden Eigenschaften der Gemeinen Schafgarbe.

Auch in sog. anti-aging- Produkten können die Extrakte der Gemeinen Schafgarbe durch eine Vielzahl von Wirkungen zu einer Verbessrung des Erscheinungsbildes der Haut und dem Eindruck einer Hautverjüngung beitragen.[62] So stimulieren die Extrakte der Gemeinen Schafgarbe die Kollagensynthese und können so zu einer Straffung der Haut beitragen, einem gewünschten Effekt in der sog „anti-aging Pflege“.[43] Darüber hinaus wirken sich die Extrakte der Gemeinen Schafgarbe günstig auf die Hautregeneration aus, da sie die Struktur der Epidermis positiv beeinflussen, indem sie zu einer Zunahme der Dicke der Epidermis führen und die Organisation der extrazellulären Matrix der Haut fördern.[51, 52] Die Produktion wichtiger Strukturproteine der Haut (Filaggrin, Cytokeratin 10) wird verbessert, ebenso die Bildung eines Enzyms (Transglutaminase-1), das die Proteine der Haut vernetzt. Dadurch wird die Barrierefunktion der Haut gestärkt, sowie die Faltentiefe und die Größe der Poren verkleinert. Zudem wird die Geschmeidigkeit der Haut erhöht. Die starken antioxidativen und entzündungshemmende Wirkungen der Extrakte der Schafgarbe reduzieren Entzündungen und helfen die Haut vor den schädlichen Umwelteinflüssen wie Luftverschmutzung und UV-Strahlung zu schützen. Durch ihre Fähigkeit die Aktivität des Enzyms Tyrosinase, das eine Schlüsselposition bei der Melaninproduktion in der Haut einnimmt, zu hemmen, greift die Gemeine Schafgarbe direkt in die Melaninbildung in der Haut ein.[19] Die hautaufhellenden Eigenschaften helfen, das Auftreten von dunklen Flecken und eine Hyperpigmentierung zu reduzieren. Sie tragen so zu einem verstärkten Strahlen der Haut und einem gleichmäßigen Hautton bei. Kleine Wunden an der Haut werden durch eine Förderung der Vermehrung und des Wachstums der Fibroblasten (Zellen des Bindegewebes der Haut) und eine Vermehrung der Hautzellen (Epithelisierung) geheilt. Der hohe Gehalt an antioxidativ wirksamen Verbindungen (z.B. Polyphenole) in Extrakten der Gemeinen Schafgarbenextrakte bewirkt einen Schutz der Haut vor freien Radikalen und beugt so einer vorzeitigen Hautalterung und Schäden vor. Sie helfen den Abbau von Kollagen und Elastin zu verzögern bzw. zu verhindern.

Auch in Haarpflegeprodukten wird die Gemeine Schafgarbe eingesetzt. In ihnen kann sie dazu beitragen die Haarfollikel zu stärken, Haarausfall vorzubeugen, das Haarwachstum zu fördern, Schuppen zu reduzieren und eine juckende Kopfhaut zu beruhigen.

Die Bedeutung der Gemeinen Schafgarbe in der Heilkunde

Die Auszüge aus der Schafgarbe sind Vielkomponentengemische, die in vielfältiger Weise auf den menschlichen Körper einwirken können. Dabei können sich die unterschiedlichen Inhaltsstoffe in ihrer Wirkung sowohl ergänzen (synergistische Wirkung) als auch verstärken.[27] In vielerlei Hinsicht ähnelt die Wirkung der Gemeinen Schafgarbe der ebenfalls zu den Korbblütlern gehörenden Kamille (Matricaria chamomilla). Da ihre Wirkung jedoch schwächer ist als die der Kamille, ist Schafgarbenkraut eher für den langfristigen Gebrauch geeignet.[10, 16, 57] Bei den wirksamkeitsbestimmenden Inhaltsstoffen handelt es sich um ätherisches Öl mit einer hoch komplizierten Zusammensetzung, Polyphenole, Bitterstoffe, Cumarine und Mineralstoffe u.a.[3, 4] Allein das ätherische Öl setzt sich aus mindestens 100 verschiedenen Substanzen zusammen. Pflanzen, die unter unterschiedlichen Standortbedingungen heranwachsen, können sich beträchtlich in der Zusammensetzung der ätherischen Öle unterscheiden, was die Bildung von Chemotypen nahelegt. Nachgewiesen wurden v.a. die Monoterpene 1,8-Cineol, ꞵ-Pinen, Sabinen und Campher und die Sesquiterpene (z.B. ꞵ-Caryophyllen, α-Bisabolol, Spathulenol, Germacren D).[10, 27] Während die Sesquiterpene vor allem für den bitteren Geschmack der Schafgarbe verantwortlich sind, sind die Monoterpene maßgeblich an dem Zustandekommen des aromatischen Geruchs der Pflanze beteiligt.[27] Das in dem durch Wasserdampfdestillation gewonnenen ätherischen Öl der Kamille vorkommende blau gefärbte und entzündungshemmend wirkende Chamazulen tritt auch in großen Mengen in dem ätherischen Öl der Schafgarbe auf (bis zu 40 %, durchschnittlich 6-19 %).[10] Die tiefblauen Azulene entstehen allerdings erst bei der Wasserdampfdestillation aus farblosen Vorstufen, den Proazulenen Matricin und Achillicin.[10] Das Proazulengemisch ist ebenfalls sehr komplex zusammengesetzt und weist eine große Ähnlichkeit zu den Proazulenen der Kamille auf.[27] Das ätherische Öl ist maßgeblich an dem Zustandekommen der entzündungshemmenden und antibakteriellen Wirkung beteiligt. [45] Eine Beteiligung der phenolischen Verbindungen an dem Zustandekommen dieser Wirkung ist ebenfalls sehr wahrscheinlich. In Auszügen der gemeinen Schafgarbe konnten bisher 11 verschiedene Phenolcarbonsäuren und 25 Flavonoide nachgewiesen werden.[7, 19, 24, 40, 48, 53, 65, 70]

Die Auszüge aus der Schafgarbe sind Vielkomponentengemische, die in vielfältiger Weise auf den menschlichen Körper einwirken können. Foto: M. Neitzke

In der offiziellen Pflanzenheilkunde wird die Gemeine Schafgarbe vor allem wegen ihrer günstigen Wirkung auf den Magen-Darmtrakt geschätzt.[10, 21, 45, 55, 56, 57] Die in ihr enthaltenen Bitterstoffe regen den Gallenfluss (choleretisch) und den Appetit an. [45, 55] Sie gilt als sog. „Bitterstoffdroge“ (Amarum).[10. 16, 55] Die Produktion von Gallensäure in der Leber und ihre Absonderung (Cholerese) wird durch Phenolcarbonsäuren (v.a. Dicaffeolychinasäurederivate) und Flavonoide (v.a. Luteolin) gefördert. Verschiedene Inhaltsstoffe des ätherischen Öls, die durch Umlagerung aus den Proazulenen Matricin und Achillicin entstehen und Flavonoide werden für die blähungstreibende und krampflösende Wirkung verantwortlich gemacht.[10]

Aber nicht nur die innerliche Anwendung der Gemeinen Schafgarbe hat sich bei den verschiedensten Beschwerdebildern bewährt, sondern aufgrund ihrer antibakteriellen, entzündungshemmenden, antioxidativen und zusammenziehenden (adstringierenden) Eigenschaften auch die äußerliche Anwendung bei Entzündungen der Haut und Schleimhaut und blutenden Hämorrhoiden.[21, 26, 45, 56, 57] Allerdings ist zu beachten, dass bei empfindlichen Personen der Kontakt der frischen Pflanze mit der Haut zu juckenden und entzündlichen Hautveränderungen, einer sog. „Schafgarbendermatitis“ führen kann.[57]

Ebenso groß wie ihre Bedeutung als Wundkraut war schon immer die Bedeutung der Gemeinen Schafgarbe als ein „Frauenkraut“. Die Gemeine Schafgarbe wird traditionell zur Linderung von Menstruationsbeschwerden sowie schmerzhaften Krampfzuständen psychovegetativen Ursprungs im kleinen Becken (Pelvipathia vegetativa) (Sitzbäder), einer Entzündung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane (Vulvitis) und einer Entzündung der Scheidenschleimhaut (Kolpitis) eingesetzt. [45 55, 56, 57]

In der Volksheilkunde wird die Gemeine Schafgarbe zusätzlich u.a. innerlich bei chronisch entzündlichen Lebererkrankungen, Entzündungen der Schleimhäute des Magen-Darm-Trakts und auch als harntreibendes Mittel (Diuretikum) eingesetzt. [10, 21, 55] Eine blutdrucksenkende Wirkung konnte in Experimenten nachgewiesen werden. [10] Ebenfalls in Experimenten nachgewiesen sind die entzündungshemmenden [24, 39, 48, 53, 58, 63, 65, 70], antioxidativen [19, 63, 65, 70] antibakteriellen [7, 24, 58, 65, 70] und wundheilungsfördernden [4, 5, 20, 24, 25, 49, 63, 70] Eigenschaften von Schafgarbenextrakten. Dabei ist die Förderung der Wundheilung nicht nur auf die entzündungshemmenden, antibakteriellen, antioxidativen und antiödematösen Wirkungen der Gemeinen Schafgarbe zurückzuführen, sondern auch auf die direkte Wirkung ihrer bioaktiven Inhaltsstoffe auf die einem Wundverschluss zugrunde liegenden Prozesse, wie beispielsweise der Kollagensynthese. In zahlreichen Untersuchungen konnte die Förderung der Wundheilung durch eine Förderung der Bildung neuer Hautzellen (Epithelisation) der Kollagensynthese gezeigt werden.[5, 20, 24, 63] Wobei letztere auf eine Stimulierung der Tätigkeit der Fibroblasten, der Zellen, die für die Kollagensynthese zuständig sind, zurückgeführt werden konnte. [25, 63] Die Steigerung der Kollagenproduktion und Förderung der Anordnung der Kollagenfasern beschleunigen den Prozess des Wundverschlusses und damit auch die Gefahr eine Infizierung der Wunde. Diese Versuche zeigen die Plausibilität der Anwendung der Gemeinen Schafgarbe in der Wundversorgung und für die hohe Wertschätzung, die dieser Pflanze aufgrund ihrer Wirkung jahrtausendelang entgegengebracht wurde. Diese drückte sich vor allem in den volkstümlichen Namen aus, die ihnen die Menschen verliehen. Neben dem Namen “Soldatenkraut“ deutet auch die Bezeichnung „Zimmermannskraut“ auf die Beliebtheit dieser Pflanze in den Berufsgruppen hin, die einem hohen Verletzungsrisiko durch Hieb- und Stichwunden ausgesetzt waren. In Frankreich ist auch die Bezeichnung „Herbe de Saint Joseph“, also „Kraut des Heiligen-Josephs“ nach dem Schutzpatron aller Zimmerleute, gebräuchlich.[8] Die Behandlung von offenen Wunden, ob bei kriegerischen Auseinandersetzungen, im Handwerk, bei Wirtshausschlägereien oder bei der Haus- und Feldarbeit entstanden, stellte bei den schlechten hygienischen Verhältnissen der damaligen Zeit eine ernste Herausforderung dar. Die Zunahme von antibiotikaresistenten Krankenhauskeimen, die weltweit jährlich schätzungsweise 1,3 Millionen direkte Todesfälle verursachen, zeigt, dass auch im 21. Jahrhundert die Gefahr durch infizierte Wunden zu sterben, nicht gebannt ist. Umso interessanter ist immer wieder die Entdeckung von Pflanzenextrakten, die auch gegenüber diesen Keimen wirksam sind, wie beispielsweise verschiedenen Schafgarbenarten.[7]

In Versuchen konnte eine negative Wirkung von Auszügen der Schafgarbe auf verschiedene Krebsarten nachgewiesen werden, mit jeweils unterschiedlichen Wirkmechanismen.[1, 3, 6, 41, 59]

In der Homöopathie gehören u.a. Krampfaderleiden, Krampfschmerzen sowie juckende Hautveränderungen mit Bläschenbildung zu den Anwendungsgebieten der Gemeinen Schafgarbe.

Botanischer Exkurs – Zusammenspiel zwischen Blütenbau und Insektenbesuch

Die Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium L.) gehört zur Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae Brecht. et J. Presl. od. Compositae Giseke). Sie ist eine mehrjährige, bis zu 80 cm hoch werdende Staude mit einem kräftig- aromatischen Geruch. In dem für die Korbblütengewächse charakteristischen Blütenstand, dem Körbchen, sind zahlreiche Blüten so angeordnet, dass auf den ersten Blick der Anschein einer einzigen Blüte erweckt wird. Dieser Eindruck wird bei den Blütenköpfchen der Gemeinen Schafgarbe noch dadurch verstärkt, dass zwei verschiedene Blütentypen in dem Blütenstand zusammengefasst sind. In der Mitte der kleinen weißen, bienenblaugrünen Körbchen stehen 15 – 20 Röhrenblüten. Diese werden auch aufgrund ihrer Stellung in der Mitte des Körbchens als Scheibenblüten bezeichnet. Ihre 5 Blütenblätter sind zu einer nur etwa 2 mm langen Röhre verwachsen, die sich oben in ein etwa 1 mm langes und fast ebenso weites Glöckchen fortsetzt. Der Rand besteht aus fünf dreieckigen Lappen. Am Rand des Blütenkörbchens stehen meist 5 sog. „Randblüten“. Diese gehören zu dem Blütentyp der „Zungenblüten“. Bei ihnen ist nur der untere Teil der Krone röhrenförmig. Nach oben entrollt sie sich aber zu einem etwa 3 mm langen, ovalen, zungenförmigen Lappen („Zungenblüten“). Während also die zentral stehenden Röhrenblüten radiärsymmetrisch sind, sind die zungenförmigen Randblüten dorsiventral (sie besitzen nur eine Symmetrieeben). Diese Zungenblüten oder auch Randblüten umgeben die Röhren- bzw. Scheibenblüten wie einen Strahlenkranz und erhöhen den Schauwert des kleinen Blütenköpfchens beträchtlich. So erweitert sich durch die größeren Zungenblüten der Durchmesser des Blütenstandes von etwa 3 mm (Durchmesser der Scheibe) auf 9-10 mm.[21, 22, 28, 40, 42, 46] Die Blütensymmetrie ist aber nicht der einzige Unterschied zwischen den Scheiben- und Röhrenblüten. Auch die Ausstattung mit den männlichen und weiblichen Fortpflanzungsorganen ist unterschiedlich. Während die Randblüten nur weiblich sind, sind die Röhrenblüten dagegen zwittrig.[30, 42] Zwischen Blüten stehen auf dem Kopfboden zahlreiche Spreublätter (schuppenförmige Tragblätter der Blüten).[40]

Die Blütenköpfchen der Gemeinen Schafgarbe setzen sich aus etwa 15 - 20 Röhrenblüten im Zentrum des Blütenstandes (Scheibe) und 5 Zungenblüten am Rand des Blütenstandes zusammen. Foto: M. Neitzke, Zeichnungen: C. A. Lindman[44].

Die Zeichnungen des deutschen Naturforschers und Kupferstechers J. Sturm (1771 -1848)[61] (links) und des schwedischen Botanikers C. A. M. Lindman (1901-1905)[44] (rechts) zeigen Details der Blüte und Früchte, sowie die Blätter und den Wurzelstock der Gemeinen Schafgarbe. Sturm: a) Trieb, b) Blatt, c) Blume, d) Hülle, e) Randblüte, f) Mittelblüte nebst Deckblatt, g) Frucht, h) durchschnittene Frucht; Lindman: 1) Spross mit Blütenständen und Blättern, 2) Blütenkörbchen, 3) Randblüte (Zungenblüte), 4) Scheibenblüte (Röhrenblüte) mit Spreublatt, 5) Same.

Die Blütenkörbchen werden von einer etwa 4 mm langen Hülle aus grünlichen Hüllblättern mit einem schmalen braunen Hautrand eingefasst.

Eine Hülle aus grünlichen, braun gesäumten Hüllblättern umgibt das Blütenkörbchen becherartig. Der Blick von unten in den Blütenstand zeigt außerdem, den verästelten Aufbau der „Scheindolde“ zu der zahlrieche Blütenkörbchen zusammengefasst sind. Foto: M. Neitzke

Die einzelnen Blütenkörbchen sind wiederum zu größeren Blütenständen zusammengeschlossen, die wahlweise als „Schirmrispe“, „Scheindolde“, „Trugdolde“ oder „Doldenrispe“ bezeichnet werden.[40, 42, 57] Alle diese, zunächst verwirrend erscheinenden, verschiedenen botanischen Bezeichnungen beschreiben ein- und dieselbe Erscheinungsform. Wie bei dem als „Dolde“ bezeichneten Blütenstand (charakteristisch für die Familie der Doldenblütler), befinden sich die zahlreichen Blüten des Blütenstandes in einer ± flachen oder gewölbten Ebene. Allerdings entspricht der Grundaufbau des Gesamtblütenstandes der Gemeinen Schafgarbe nicht der einer Dolde. Bei einer Dolde gehen definitionsgemäß die Blütenstiele alle von einem Punkt aus und sind jeweils so lang, dass alle Blüten in einer Ebene stehen. Ein Blick von unten in den Blütenstand der Schafgarbe zeigt aber eine starke Verästelung der Äste des Blütenstandes. Der Grundaufbau ist nämlich der eines als „Rispe“ bezeichneten Blütenstandes. Bei einer „Rispe“ handelt es sich um einen stark verzweigten Blütenstand, bei dem der Verzweigungsgrad und die Länge der Seitenachsen von unten nach oben abnimmt, so dass der Blütenstand einer Rispe primär einen kegelförmigen Umriss hat.[67] Diese kegelförmige Umrissform kann nun dadurch abgewandelt werden, dass durch entsprechende Verlängerung der Seitenachsen und Verkürzung der Hauptachse alle Blüten in eine Ebene gehoben werden. Die Blüten bilden so, ähnlich wie bei einer Dolde, in ihrer Gesamtheit eine schirmartig gewölbte Fläche oder eine Ebene, also eine „Schirmrispe“ oder „Doldenrispe“.[67] Vom Standpunkt des Botanikers wird also eine „Dolde“ nur vorgetäuscht, daher die Bezeichnungen „Schein- oder Trugdolde“. Unabhängig von der botanischen Bezeichnung und dem Zustandekommen der Form des Blütenstandes, bietet diese Anordnung der vielen Einzelblüten der Gemeinen Schafgarbe viele Vorteile sowohl für die Insekten als auch für die Pflanze selbst.

Der Blick von unten in den Gesamtblütenstand der Gemeinen Schafgarbe (links) zeigt den verästelten Aufbau der „Scheindolde“ zu der zahlreiche Blütenkörbchen zusammengefasst sind. Bei einer echten Dolde, wie beispielsweise dem Blütenstand des Giersch (Aegopodium podagraria, rechts) sind die blütentragenden Stiele unverzweigt. Fotos: M. Neitzke

Durch den Zusammenschluss der kleinen Körbchen in einer Scheindolde wird der Aufmerksamkeitswert der Blüten deutlich erhöht. Die kleinen Blüten der Schafgarbe sind für die Insekten nun von weitem sichtbar. Dass die Rechnung aufgeht, zeigt die hohe Zahl der Blütenbesucher. An die 200 verschiedene Insektenarten wurden bei einem Besuch der Blüten der Gemeinen Schafgarbe beobachtet.[23, 31, 46, 68] Die Anordnung der vielen kleinen Blüten in einer Ebene bieten sowohl für die Insekten als auch für die Pflanze aber noch weitere Vorteile. Einmal gelandet, können die Insekten den Nektar und Pollen zahlreicher Blüten nacheinander ausnutzen, was sowohl Zeit als auch Energie spart. Neben vielen kleinen Insekten finden auch große Insekten, wie die Schmetterlinge oder größere Käfer auf den breiten Blütenständen einen guten Lande- und bequemen Sitzplatz für einen ausgiebigen Nektartrunk oder eine reichhaltige Pollenmahlzeit. Darüber hinaus bietet die Anlockung vieler Individuen einer Art die Chance für eine erfolgreiche Partnerwahl und Paarung. Die Natur kennt viele Wege, um ein- und dasselbe Ziel zu erreichen.

Die Blütenköpfchen der Gemeinen Schafgarbe sind in einem weiteren Blütenstand, einer sog. Trugdolde zusammengeschlossen. Schmetterlinge und Käfer finden auf den breiten Blütendolden einen guten Landeplatz und bequemen Sitzplatz für eine willkommene Nektar- oder Pollenmahlzeit. Fotos: M. Neitzke

Die großen Scheindolden der Gemeinen Schafgarbe bieten nicht nur Futter in Form von Nektar und Pollen, sondern auch ausreichend Platz für Paarungen bei oder nach einer stärkenden Mahlzeit (links: Bienenjagenden Knotenwespe (Cerceris rybyensis), rechts: Tanzfliege (Empis spec.). Fotos: M. Neitzke

Aber nicht nur der Zusammenschluss der kleinen Blüten in großen aufmerksamkeitserregenden Blütenständen, auch der Bau jeder einzelnen kleinen Blüte ist ein Grund für die hohe Insektenvielfalt, die auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe beobachtet werden kann. So wird der Nektar am Grund der nur 2 mm langen Kronröhre von einem Drüsengewebe abgesondert, das die Griffelbasis ringförmig umschließt. Er steigt bis in das Blütenglöckchen empor und ist auch für kurzrüsselige Insekten erreichbar.[30, 42, 46]

Für Schmetterlinge, wie das Landkärtchen (Araschnia levana) (links)) oder das Große Ochsenauge (Maniola jurtina) (rechts)) mit ihren langen Rüsseln stellen die Blüten der Gemeinen Schafgarbe eine leicht auszubeutende Nektarquelle dar. Ohne ihren Sitzplatz zu verändern, können sie mit gezielten Schlenkern ihrer langen Rüssel viele Blüten nacheinander erreichen. Fotos: M. Neitzke

Auch für die Honigbiene (Apis mellifera, links) und die Bienenjagende Knotenwespe (Cerceris rybyensis, rechts) mit ihren kürzeren Rüsseln ist der Nektar aufgrund der kurzen Kronröhren leicht erreichbar. Fotos: M. Neitzke

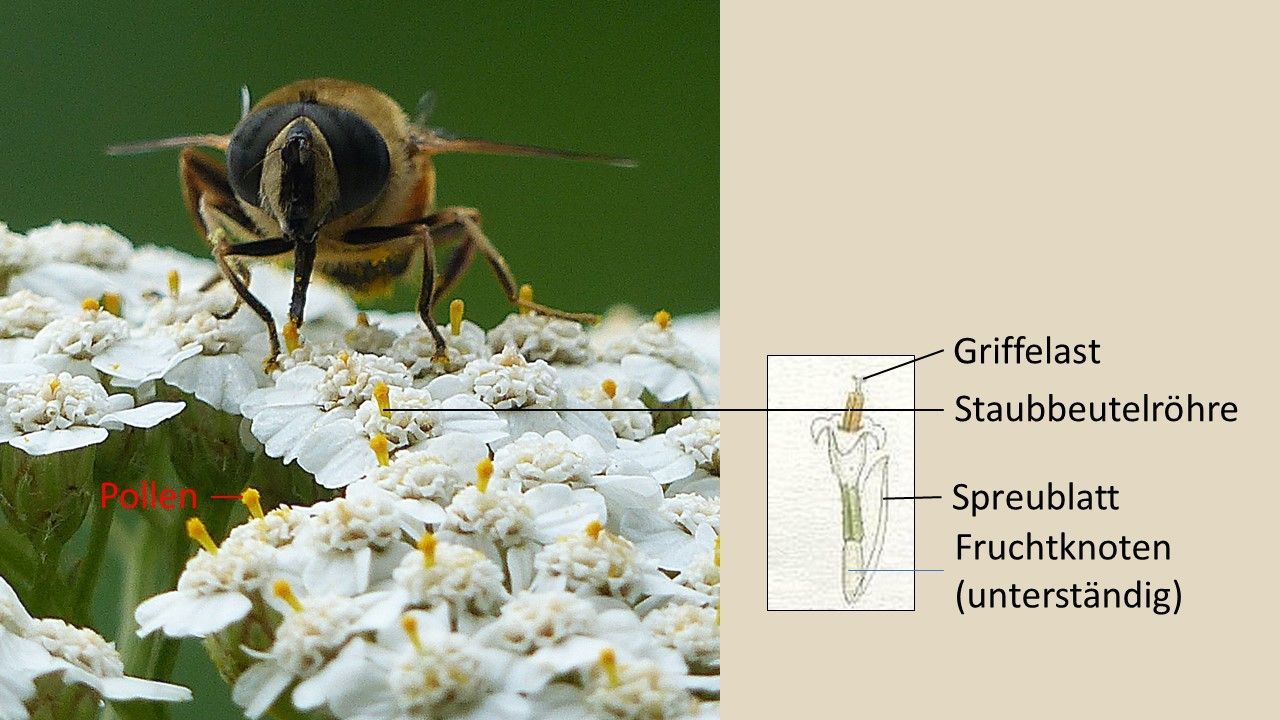

Die zweigeschlechtlichen Röhrenblüten der Schafgarbe haben für die Insekten aber nicht nur Nektar, sondern auch reichlich Pollen im Angebot. Dabei zeigen die Röhren der Schafgarbe eine besondere Art der Pollendarbietung, die für die Familie der Korbblütengewächse charakteristisch ist. So sind die Staubbeutel zu einer geschlossenen Röhre verwachsen und spreizen nicht etwa an langen Staubfäden auseinander, wie beispielsweise bei der Tulpe. Bei der Reife öffnen sich die Staubbeutel an der Innenseite, so dass der Pollen in das Innere dieser Röhre gleitet. Erst jetzt beginnt der Griffel sich zu verlängern und wächst durch die Staubbeutelröhre hindurch. Dabei schiebt der Griffel den in der Röhre befindlichen Pollen vor sich her. Dieser Vorgang wird noch dadurch erleichtert, dass sich auf der Spitze der Griffeläste winzige Haarbüschel, die sog. Fegehaare befinden, die den Pollen während des Längenwachstums des Griffels vor sich herschieben bzw. „fegen“.[42, 46] Sobald der Pollen am oberen Rand der aus den Blüten herausragenden Staubbeutelröhre als kleines Häufchen erscheint, kann er von den Insekten abgeholt werden. Nach anschließender Entfaltung der beiden Narbenäste ist die Blüte empfängnisbereit. Erwachsene Tiere (Imagines) von Insekten, die keine Brutfürsorge betreiben, wie beispielsweise die Schwebfliegen, verspeisen den Pollen an Ort und Stelle. Die Brutpflege betreibenden Wildbienen und die Honigbiene sammeln dagegen den Pollen und tragen ihn in ihre Nester ein.

Der Pollen wird aus den aus der Blütenkronröhre herausragenden Staubbeutelröhren durch den Griffel „herausgefegt“ und sammelt sich an der Spitze der Röhren in Form kleiner gelber Häufchen. Dieser wird von den Insekten, z.B. einer Mistbiene (Eristalis tenax) begierig aufgeschleckt. Foto: M. Neitzke, Zeichnung: C.A.M. Lindman

Eine Kleine Schwebfliege (Syrphus vitripennis) (links) und eine Totenkopfschwebfliege (Myathropa florea) (rechts) schlecken den durch den wachsenden Griffel aus der Staubblattröhre „herausgefegten“ Pollen und als kleine Häufchen an der Öffnung der Röhren austretenden Pollen ab. Fotos: M. Neitzke

Der Pollen der Gemeinen Schafgarbe wird von der Honigbiene (links) und von etwa 50 Wildbienenarten zur Versorgung ihrer Brut gesammelt (Furchenbiene (rechts)). Fotos: M. Neitzke

Bei der Nahrungssuche oder beim Sammeln von Pollen für ihre Brut, schreiten die Insekten über den Blütenstand der Schafgarbe und streifen dabei den Pollen unabsichtlich an ihrem Körper ab. Dabei pudern sie sich oft am ganzen Körper mit dem gelben Pollen ein. Sie können dann den Pollen zu Blüten mit empfängnisbereiten Griffeln transportieren und so eine Fremdbestäubung vollziehen.

Während des Umherstreifens auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe streifen die Insekten den Pollen an ihrem Körper ab. Besonders viel Pollen sammelt sich in dem Haarkleid von Insekten mit dichter Behaarung, wie beispielsweise bei der Keilfleckschwebfliege (Eristalis interrupta). Bei der Zehnpunkt Keulenwespe (Sapyngia decemguttata) befindet sich der Pollen sogar auf den Fühlern. Fotos: M. Neitzke

Den an ihrem Körper anhaftenden Pollen überträgt die Honigbiene von Blüte zu Blüte und von Blütenstand zu Blütenstand. Fotos: M. Neitzke

Bei den sich nach der Befruchtung bildenden Früchte handelt es sich um eiförmige, etwa 1 mm lange, hellbraune Achänen. Ein Haarkrönchen (Pappus) zur Samenverbreitung, wie er bei vielen Vertretern der Korbblütler, etwa dem Löwenzahn, ausgebildet ist, fehlt den Früchten der Gemeinen Schafgarbe. Bei Achänen handelt es sich um einsamige trockene Schließfrüchte, bei denen die Fruchtwand mit dem Kelch verwachsen ist.[40]

Die Blätter sind an den 15-50 cm hohen Stängeln wechselständig angeordnet. Die lineal lanzettlichen, 2-3 cm breiten Blätter sind fein 2-3fach fiederschnittig. Diese starke Reduzierung der Blattoberfläche und der überaus zähe Stängel stellen einen wirksamen Verdunstungsschutz dar, so daß die Pflanzen auch an recht trockenen und sonnigen Standorten überleben können.[22, 40, 57]

Die 2-3fach fiederschnittigen, lineal lanzettlichen Blätter sind wechselständig an den Stängeln angeordnet. Foto: M. Neitzke

Die Blätter der Gemeinen Schafgarbe sind stark untergliedert. Aufgrund der filigranen Blattstruktur und der schwach gebogenen Form trägt die Gemeine Schafgarbe in Frankreich auch den Beinmanen „Augenbraue der Venus“ (Sourcils de Vénus) (links).[9] Rechts: Venus, Göttin der Liebe, Schönheit, Fruchtbarkeit und der Begierde mit ihrem Sohn Amor, dem Gott der Liebe. (Neobarocke Statue der Göttin Venus auf der Venusinsel des Wasserschlosses Nordkirchen). Fotos: M. Neitzke

Insektenvielfalt auf den Blüten der Gemeinen Schafgarbe (Achillea millefolium)

Die Gemeine Schafgarbe bietet Insekten aufgrund ihres Blütenbaus nicht nur leicht zugänglichen Nektar und Pollen, sondern aufgrund der hohen Anzahl der in komplexen Blütenständen zusammengefassten Blüten, auch eine „reich gedeckte Tafel“. Die große Attraktivität der Blütenstände der Gemeinen Schafgarbe für die Insektenwelt spiegelt sich auch in der großen Vielfalt der auf ihnen beobachteten Insekten wider. So konnten über 200 verschiedene Insektenarten aus verschiedenen Ordnungen bei einem Besuch der Blüten der Gemeinen Schafgarbe beobachte werden.[23, 31, 46, 68] Die Blütenstände der Gemeinen Schafgarbe sind aber nicht nur Buffet, sondern auch Paarungsplattform und Ruheplatz für viele Insekten. Die große Vielfalt der Blütenbesucher der Gemeinen Schafgarbe zeigt sich jedoch nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in ihrer unterschiedlichen Lebensweise. Dementsprechend besetzen sie nicht nur unterschiedliche ökologische Nischen in unseren heimischen Ökosystemen, sondern erfüllen auch ganz unterschiedliche Funktionen, von denen ihre Funktion als Bestäuber zwar die offensichtlichste aber auch nur eine ist.

Neben den Wildbienen stellen die Schmetterlinge mit über 50 Arten die größte Gruppe der Blütenbesucher der Gemeinen Schafgarbe.

Ein Großes Ochsenauge (Maniola jurtina) hat sich zu einer Nektarmahlzeit auf einem Blütenstand der Gemeinen Schafgarbe (Achillea millefolium) eingefunden. Ein großer, an das Aussehen eines Auges erinnernden Fleck auf dem Vorderflügeln hat dem Großen Ochsenauge seinen deutschen Namen gegeben. Diese auffällige Flügelzeichnung hilft die Fressfeinde zu täuschen und sie abzuschrecken. Fotos: M. Neitzke

Vom Frühling bis in den Herbst hinein fliegt der Braune Waldvogel (Aphantopus hyperantus) in nur einer Generation an Waldrändern und Saumgesellschaften. Dabei besucht er auch die Blüten der Gemeinen Schafgarbe und nutzt deren Nektarangebot. Wegen der überwiegend dunklen Grundfarbe wird er mancherorts auch als „Schornsteinfeger“ bezeichnet. Die einfarbig braune Färbung der Flügelober- und- unterseite wird durch kleine, gelb umrandete Augenflecke unterbrochen. Da der Falter häufig mit zusammengeklappten Flügeln auf den Blüten sitzt, sind die charakteristischen Augenflecken auf der Flügelunterseite gut sichtbar.[13, 37] Fotos: M. Neitzke

Auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe, die auf Waldschlägen und -verlichtungen sowie an Waldsäumen wächst findet sich das Waldbrettspiel (Pararge aegeria) ein. Der deutsche Artname dieses Falters bezieht sich sowohl auf den von diesem Falter bevorzugten Lebensraum als auch auf die auffällige Musterung der Oberseite seiner Flügel. Das Waldbrettspiels zieht, wie der Name schon verrät, lichte Wälder und Waldränder bunt blühenden Wiesen vor. Hier ist er häufig mit ausgebreiteten Flügeln auf Pflanzen sitzend und sich sonnend zu beobachten. Den zweiten Teil seines deutschen Artnamens verdankt das Waldbrettspiel der Zeichnung der Oberseite seiner Flügel. Die hellgelben bis cremefarbenen ebenso wie die schwarzen, weiß gekernten Augenflecken auf dem mittel-bis dunkelbraun gefärbten Grund erinnern an Spielsteine auf einem Spielbrett. Fotos: M. Neitzke

Zu den Nahrungspflanzen des Landkärtchens (Araschnia levana) gehört auch die Gemeine Schafgarbe. Das Landkärtchen fliegt im Jahr in zwei Generationen, die sich deutlich durch ihre Färbung und Zeichnung unterscheiden. Die von April bis Juni fliegenden Falter, der sog. Frühjahrsgeneration, sind oberseits braunorange mit überwiegend schwarzer Fleckenzeichnung. Die Tiere der Sommergeneration, die von Juli bis August beobachtet werden können, zeigen dagegen auf der Oberseite der Flügel eine schwarze Grundfärbung mit einer auffälligen weißen und roten Zeichnung. Den deutschen Namen „Landkärtchen“ verdankt dieser Schmetterling dem Muster aus weißen und rotbraunen Linien auf der Unterseite der Flügel, die an eine Landkarte erinnern.[13] Fotos: M. Neitzke

Auch der Kleine Feuerfalter (Lycaena phlaeas) gehört zu den Blütengästen der Gemeinen Schafgarbe. Trotz der geringen Flügelspannweite von 22-27 mm, fällt der Kleine Feuerfalter aufgrund seines quirligen Verhaltens und der lebhaften orangeroten Färbung der Oberseite der Vorderflügel mit der breiten braunen Saumbinde und den schwarzen Würfelflecken dem aufmerksamen Beobachter sofort ins Auge. Die braunen Hinterflügel mit der orangefarbenen Binde am Außenrand scheinen das Spiegelbild der Vorderflügel zu sein. Die Unterseite der Hinterflügel ist dagegen unscheinbar graubraun mit kleinen schwarzen Punkten.[32, 37] Fotos: M. Neitzke

Gut getarnt auf den Blütenständen der Schafgarbe und daher leicht zu übersehen sind die weiße, schwarz gepunktete Pflaumen-Gespinstmotte (Yponomeuta padella (links) und die Schafgarben-Federmotte (Gillmeria pallidactyla) (rechts). Die Pflaumen Gespinstmotte (Yponomeuta padella) ist ein Vertreter der Gespinst- und Knospenmotten (Yponomeutidae). Die Raupen fressen vorzugsweise an Blättern von Schlehen, aber auch von Weißdorn, Pflaume, Apfel und Birne. Nachdem die jungen Raupen die Blattminen verlassen haben, leben sie gesellig in selbst gebauten, weiten, feinen, silbrigen Gespinsten, in denen sie sich auch verpuppen. Die Gespinste dienen als Schutz vor Fressfeinden, wie Vögeln und Witterungseinflüssen, wie beispielsweise starkem Regen. Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Nektar, Honigtau und Pflanzensäften. Deutlich ist der lange gelbe Rüssel zu sehen. [13,32] Die Raupen der Schafgarben-Federmotte ernähren sich, wie der Name schon verrät, u.a. von den Blättern der Schafgarbe. Fotos: M. Neitzke

Die größte Ordnung der Blütenbesucher der Gemeinen Schafgarbe stellt jedoch die Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) mit 50 Wildbienenarten und 30 verschiedenen Wespenarten dar. Für die Honig- und Wildbienen stellt die Gemeine Schafgarbe eine wichtige Pollen- und Nektarquelle dar.[31, 46, 68]

Die Honigbiene sammelt den Pollen der Gemeinen Schafgarbe zur Versorgung ihrer Brut. Fotos: M. Neitzke

18 verschiedene Furchenbienen sammeln den gelben Pollen der Blüten der Gemeinen Schafgarbe. Die kleine Längsfurche in der Behaarung des letzten Hinterleibsabschnittes der Weibchen hat zu dem Namen „Furchenbienen“ geführt.[36] Fotos: M. Neitzke

Die Löcherbienen (Gewöhnliche Löcherbiene (Heriades truncorum), links) sind ebenso unter den die Gemeine Schafgarbe besuchenden Wildbienen vertreten wie die Sandbienen (insgesamt 20 Arten, rechts). Die Löcherbienen transportieren den gelben Pollen in einer Haarbürste auf der Unterseite des Hinterleibes in ihre Nester. Sie sind sog. „Bauchsammler. Die Sandbienen transportieren den Pollen dagegen in einer Haarbürste an Hinterschiene und -ferse sowie Körbchen auf der Unterseite des Hinterschenkels und an den Seiten des Mittelsegmentes.[47] Auf den Abbildungen ist der Unterschied zwischen den Pollentransproteinrichtungen der beiden Familien deutlich zu erkennen. Fotos: M. Neitzke

Die erwachsenen Tiere der rund 30 registrierten Wespen sammeln dagegen keinen Pollen. Manche Arten überlassen diese Arbeit gerne den Wildbienen. Allerdings sind diese Futterparasiten (Kleptoparasiten) in der Minderheit. Die meisten Wespenarten versorgen ihre Brut nämlich mit tierischem Eiweiß. Die bevorzugte Eiweißquelle variiert wiederum zwischen den verschiedenen Gattungen. Eine Ausnahme stellen die Blattwespen dar, deren Larven sich von Pflanzen ernähren. Die beobachteten Wespen unterschieden sich also nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch durch ihr Brutverhalten. So bauen die Lehmwespen ihre Nester aus feuchtem Lehm der mit Speichel vermengt wird. In die Brutzellen werden dann die erbeuteten und gelähmten Larven von Schmetterlingen verbracht. Anschließend wird dann ein Ei abgelegt. Die Grabwespen, zu denen auch die Bienenjagende Knotenwespe gehört, legen ihre Nester dagegen meist im Erdboden an.[14]

Die erwachsenen Tiere der Lehmwespe Ancistrocerus nigricornis (es gibt keinen deutschen Namen) ernähren sich von Nektar u. a. auch dem der Schafgarbenblüten, Pflanzensäften und Honigtau. Ihre Larven versorgt sie mit Schmetterlingsraupen als Proviant.[37] Fotos: M. Neitzke

Zu den Blütenbesuchern der Gemeinen Schafgarbe gehören auch Pillenwespen (Eumenes spec.), die aufgrund der geringen Länge (etwa 4 mm) ihrer kurzen Mundwerkzeuge, auf Blüten mit leicht erreichbarem Nektar, angewiesen sind.[42] Die erwachsenen Tiere ernähren sich nämlich von Nektar und Honigtau, ihre Brut versorgen sie dagegen mit tierischer Nahrung. Als Larvenproviant dienen Raupen von Spannern, zu denen auch eine Reihe von Schädlingen gehören. Sie können daher regulierend in den Bestand dieser Insekten eingreifen. Die schwarz gelb gefärbten Pillenwespen fallen durch ihren ungewöhnlichen Körperbau bestehend aus der fast kugeligen Brust und dem „gestielten“ Hinterleib auf [14, 37] Fotos: M. Neitzke

Eine Bienenjagende Knotenwespe (Cerceris rybyensis) hat die Blüten der Schafgarbe für eine Nektarmahlzeit aufgesucht. Ihren deutschen Namen „Knotenwespe“ hat diese Gattung den knotig gegeneinander abgesetzten Hinterleibsabschnitten zu verdanken. Bei der Bienenjagenden Knotenwespe weisen diese zudem eine auffällige gelbe Zeichnung auf, die allerdings stark variieren kann. Charakteristisch ist die ausgedehnte gelbe Gesichtsmaske. Während sich die erwachsenen Tiere von Nektar und Pollen ernähren, werden für die Versorgung ihrer Brut kleine Wildbienen gejagt. Daher rührt auch ihr Trivialname „Bienenjagende Knotenwespe“. Fotos: M. Neitzke

Knotenwespen fressen den Pollen (links) und trinken den von den Blüten der Gemeinen Schafgarbe bereit gestellten Nektar (rechts). Fotos: M. Neitzke

Auch die „wichtigste Nebensache der Welt“ kann die Bienenjagende Knotenwespe nicht von ihrer Pollen- bzw. Nektarmahlzeit abhalten. Fotos: M. Neitzke

Bei der Partnersuche kann es auch schon mal zu einem Irrtum kommen, zumal wenn das Objekt der Wahl ebenfalls eine schwarz-gelbe Musterung aufweist und dazu noch besonders groß ist. Eine Bienenjagende Knotenwespe steuert im Sturzflug eine viel größere Pillenwespe (Eumenes spec.) an (rechts). Fotos: M. Neitzke

Die bis zu 9 mm großen schlanken erwachsenen Tiere der Zehnpunkt Keulenwespe (Sapyngia decemguttata) ernähren sich von Nektar, auch von dem der Blüten der Gemeinen Schafgarbe. Ihre Eier schmuggeln sie dagegen in die Nester von Wildbienen aus der Familie der Löcherbienen, vor allem Heriades truncorum. Nachdem die zuerst geschlüpfte Larve ihre Konkurrenten ausgeschaltet hat, macht sie sich über den Pollenvorrat her, den die Löcherbiene für ihren Nachwuchs eingetragen hatte. Keulenwespen sind also in erster Linie Futterparasiten (Kleptoparasiten).[32, 37]

Eine ebenso große Vielfalt in Aussehen und Lebensweise wie die Hautflügler (Hymenoptera) zeigen auch die Vertreter der Zweiflügler (Diptera), die die Blüten der Gemeinen Schafgarbe zur Nahrungsaufnahme aufsuchen. Besonders artenreich ist mit rund 15 Arten die Familie der Schwebfliegen (Syrphidae) vertreten. Schwebfliegen spielen nicht nur als Bestäuber eine wichtige Rolle in unseren heimischen Ökosystemen, sondern je nach Ernährungsart der Larven auch als Schädlingsbekämpfer und Nährstoffrecycler.

Eine männliche Hainschwebfliege (Episyrphus balteatus) tupft mit ihrem Rüssel den am Ende der Staubbeutelröhre herausgepressten Pollen ab. Die erwachsenen Tiere der Hainschwebfliege ernähren sich von Nektar und Pollen. Die Larven der Hainschwebliege leben dagegen ausschließlich von verschiedenen Blattlausarten. Innerhalb von 1-2 Wochen kann eine Larve bis zu 800 Blattläuse aussaugen. Fotos: M. Neitzke

Die nur 9-11 mm lange Kleine Schwebfliege (Syrphus vitripennis) ahmt mit ihrem auffällig gelb-schwarz gestreiften Hinterleib die Färbung einer Wespe nach. Die erwachsenen Tiere der Kleinen Schwebfliege verköstigen sich rein vegetarisch mit Nektar und Pollen. Ihre Larven ernähren sich von verschiedenen Blattläusen. In ihrem Leben können sie bis zu 1160 Blattläuse vertilgen. Fotos: M. Neitzke

Die Gemeine Langbauchschwebfliege (Sphaerophoria scripta) ist eine schlanke Schwebfliege, deren langgestreckter Körper ein auffälliges gelb-schwarzes Streifenmuster aufweist. Die Larven ernähren sich von Blattläusen, die erwachsenen Tiere von Nektar und Pollen. Die Weibchen legen bis zu 1000 Eiern in Blattlauskolonien ab. Fotos: M. Neitzke

Die Totenkopfschwebfliege oder Gemeine Doldenschwebfliege (Myathropa florea) ahmt mit der auffälligen gelb-schwarzen Musterung ihres Hinterleibes das Aussehen einer Wespe nach. Der gebräuchlichste deutsche Trivialname „Totenkopfschwebfliege“ bezieht sich allerdings auf die auffallende Musterung des Rückenschildes der Brust. So soll die weiße Zeichnung auf schwarzem Grund an einen Totenkopf erinnern oder aber auch an das berühmte „Batman Logo“. Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Nektar und Pollen. Hierfür werden die Arten verschiedener Familien angeflogen, wie z.B. die der Korbblütengewächse. Mit ihrem nur 4 mm langen Rüssel werden Arten mit offen dargebotenem Nektar oder mit nur kurzer Blütenkronröhre bevorzugt, wie sie bei den Blüten der Schafgarbe auftritt. Während die erwachsenen Tiere also eine wichtige Rolle bei der Bestäubung der Pflanzen unserer heimischen Ökosysteme und unserer Kulturpflanzen erfüllen, spielen ihre Larven eine Rolle beim Stoffabbau und im Nährstoffkreislauf. Die Larven leben in mit Wasser gefüllten Höhlen in Baumstämmen oder an deren Stammbasis, die mit toten Blättern und anderem verrottetem Material gefüllt sind und ernähren sich von abgestorbenem organischem Material oder von faulenden organischen Stoffen in schlammigen Pfützen.[37] Fotos: M. Neitzke

Die kräftige, 8-14 mm lange Gemeine Sumpfschwebfliege (Helophilus pendulus) imitiert mit ihrer schwarz-gelben Streifenzeichnung das Erscheinungsbild einer Wespe, um Fressfeinde zu täuschen. Die erwachsenen Tiere verzehren sowohl den Nektar als auch den Pollen der Schafgarbenblüten. Die Larven entwickeln sich in stehenden, nährstoffreichen Gewässern. Die Ernährung erfolgt durch Filtrieren von faulenden Stoffen.[37] Foto: M. Neitzke

Aufgrund ihrer oberflächlichen Ähnlichkeit mit einer Honigbiene und ihres oft massenhaften Auftretens in der Nähe von Misthaufen wird die Scheinbienen-Keilfleckschwebfliege (Eristalis tenax) vom Volksmund wenig schmeichelhaft als „Mistbiene“ tituliert. Die 14-18 mm große, bienenähnliche Gemeine Keilfleckschwebfliege beteiligt sich an der Bestäubung, in dem sie eine Vielzahl von Blüten, wie die der Gemeinen Schafgarbe (Achillea millefolium) zwecks Nahrungssuche aufsucht. Ihre Larven sind in den Nährstoffkreislauf eingebunden. Sie leben in fauligem Wasser, in Jauchegruben, verwesendem Aas, Kuhfladen und fressen faulende organische Stoffe.[37] Fotos: M. Neitzke

Die Männchen der Gemeinen Keilfleck-Schwebfliege (Eristalis pertinax) besitzet einen langen kegelförmigen Hinterleib. Deutlich sind auch die zwei charakteristischen orangegelben Flecken auf dem 2. Hinterleibsabschnitt zu erkennen. Bei den Weibchen sind diese häufig deutlich weniger auffällig ausgeprägt. Da auch diese Schwebfliege eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Biene aufweist und sich gerne in lichten Wäldern aufhälft, wird sie im Volksmund auch als Wald-Mistbiene bezeichnet. Auch ihre Larven leben in fauligem Wasser, in Jauchegruben, verwesendem Aas und ähnlichem. [32, 37] Fotos: M. Neitzke

Die 10 -13 mm lange bienenähnliche Mittlere Keilfleckschwebfliege (Eristalis interrupta, früher E. nemorum) ist durch einen schwarzen Hinterleib mit schmalen weißen Binden und das weißlich behaarte Gesicht mit breitem kahlem Mittelstreifen sowie einem punktförmigen Flügelrandmal gekennzeichnet. Das 2. Hinterleibssegment weist meist etwas undeutliche rötliche Seitenflecken auf. Während die erwachsenen Tiere Pollen und Nektar fressen, ernähren sich die Larven von faulenden organischen Stoffen. Sie leben in fauligem Wasser auch in Jauchegruben, sowie Bächen, Tümpeln und Entwässerungsgräben. An diese Lebensweise sind sie wie alle Larven der Gattung Eristalis durch ein langes ausziehbares Atemrohr angepasst. Die ausgewachsenen Larven verlassen das Wasser um sich im Boden zu verpuppen.[33, 37] Fotos: M. Neitzke

Die Kleine Keilfleckschwebfliege oder Kleine Bienenschwebfliege (Eristalis arbustorum) wird nur 9-11 mm lang und ist damit, wie der Name schon verrät die kleinste einheimische Keilfleck-Schwebfliege. Mit 11-12 mm ist ihr Rüssel allerdings deutlich länger als der nur 7-8 mm lange Rüssel der deutlich größeren Scheinbienen-Keilfleckschwebfliege oder Mistbiene. Der schwarze Hinterleib zeigt an den Hinterrändern der einzelnen Hinterleibsabschnitte jeweils eine kontrastreiche helle Binde. Bei den Weibchen weist der zweite, rotgelbe Hinterleibsabschnitt in der Mitte eine schwarze Zeichnung auf, die an die Form einer Sanduhr erinnert. Charakteristisch für die Kleine Schwebfliege ist auch die dichte helle Behaarung des Gesichtes ohne schwarze Mittellinie. Die erwachsenen Tiere fliegen von März bis Oktober und ernähren sich in dieser Zeit von Pollen und Nektar verschiedener Blütenpflanzen, wie auch denen des Wasserdostes. Die Larven entwickeln sich in stehenden Gewässern, auch in Jauchegruben von abgestorbenem organischem Material.[37] Fotos: M. Neitzke

Auch die erwachsenen Tiere der Raupenfliegen (Tachinidae) ernähren sich vegetarisch von Pollen und Nektar. Die Larven entwickeln sich dagegen als Parasiten in Larven oder Raupen anderer Insekten. Die Larven der Arten der Gattungen Gymnosoma und Ectophasia (für diese Gattungen gibt es keine deutschen Namen) entwickeln sich in verschiedenen Wanzen.

Die Breitflügelige Raupenfliege (Ectophasia crasssipennis) ist ebenfalls ein eifriger Blütenbesucher der Gemeinen Schafgarbe. Während sich die erwachsenen Tiere rein vegetarisch von Nektar und Pollen ernähren, entwickeln sich ihre Larven als Parasiten in verschiedenen Wanzen, die sie von innen auffressen. Ihre Wirte zu denen verschiedene Arten aus der Familie der Baumwanzen, Randwanzen, Stachelwanzen und Bodenwanzen gehören, findet die Breitflügelige Raupenfliege auch auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe, da diese ebenfalls von den Wanzen besucht werden.[32, 33, 35, 37] Fotos: M. Neitzke

Die erwachsenen Tiere der Igelfliegen (Tachina spec.) ernähren sich von Nektar und Pollen. Die borstig behaarten Tiere können in ihrem Haar- und Borstenkleid leicht Pollen übertragen. Die Larven leben als Parasiten in Schmetterlingsraupen, v.a. in Raupen von Eulenfaltern. In Jahren, in denen es zu einem Massenauftreten des Schwammspinners, der Nonne oder anderer Forstschädlinge aus dieser Familie kommt, können sie die Raupenpopulationen effektiv dezimieren und stellen daher wichtige Regulatoren von Schädlingen in der Forstwirtschaft dar.[37] Fotos: M. Neitzke

Die auffällig gefärbte Rotgefleckte Raupenfliege (Eriothrix rufomaculatus) gehört ebenfalls in die Familie der Raupenfliegen (Tachinidae). Die 6 - 10 mm lange, vergleichsweise schlanke Raupenfliege fällt durch den orangerot gefärbten Hinterleib auf, über dessen Mitte ein schwarzer Längsstreifen verläuft. Der Hinterleib trägt zahlreiche schwarze Borsten vor allem auf den letzten schwarz gefärbten Abschnitten. Farblich deutlich von dem bunten Hinterleib abgesetzt ist die graue, auf der Oberseite schwarz gestreifte Brust. Das Gesicht ist silbrigweiß, die Stirn weist eine schwarze Mittelstrieme auf. In auffälligem Kontrast zu dem schwarz-weißen Körper stehen die weißen Schwingkölbchen. Die erwachsenen Tiere (Imagos) ernähren sich von Pollen und Nektar. Die Larven entwickeln sich als Innenparasiten in den Raupen von Eulenfaltern. Die Weibchen legen ihre Eier an den Wirtsraupen ab, Die Larven schlüpfen schon nach wenigen Minuten und bohren sich in ihren Wirt. Dort fressen sie zunächst das Fettgewebe. Erst kurz vor der Verpuppung wenden sie sich lebenswichtigen Organen zu und töten damit den Wirt ab.[32, 37] Fotos: M. Neitzke

Die Larven der Schmeißfliegen (Calliphoridae) und der Fleischfliegen (Sarcophagidae) entwickeln sich überwiegend in Aas und Exkrementen und spielen daher eine wichtige Rolle als Gesundheitspolizei und Nährstoffrecycler in unseren Ökosystemen. Allerdings gibt es auch Arten, deren Larven sich parasitisch entwickeln.

Die kleine, nur 5 -11 mm große Goldfliege (Lucilia spec.) fällt durch ihren grünmetallisch glänzenden Körper und die großen, silbrig gesäumten, rötlichen Facettenaugen auf. Die Goldfliegen gehören zu den Schmeißfliegen (Calliphoridae) Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Pollen und Nektar, aber auch von Exkrementen. Ihre Eier legen die Weibchen an Aas oder Fäkalien, manchmal auch in offenen Wunden ab.[12, 37] Fotos: M. Neitzke

Die Graue Fleischfliege (Sarcophaga carnaria) ist häufig auf Blüten zu beobachten, wo sie sich an dem Nektar- und Pollenangebot gütlich tut. Der schwarze Körper zeigt eine auffällige Musterung aus grauen Streifen und Flecken. Während die Brust ein graues Streifenmuster aufweist, ist der Hinterleib schachbrettartig gemustert. Wie die Goldfliegen besitzen sie große rote Facettenaugen. Die Graue Fleischfliege gehört zu den Vertretern unter den Fleischfliegen, deren Larven sich als Parasitoide ernähren und zwar in Regenwürmern.[12, 37] Fotos: M. Neitzke

Ein Pärchen der Gelben Dungfliege (Scathophaga stercoraria) hat sich in den Schutz des Blütenstandes einer Gemeinen Schafgarbe zurückgezogen. Deutlich ist der Unterschied in der Färbung des 6-10 mm großen Männchens und des etwas kleineren Weibchens (6-8 mm) zu erkennen. Während das Männchen dicht pelzig goldgelb ist, ist das Weibchen grünlichgelb behaart. Die erwachsenen Tiere ernähren sich vorwiegend von Pollen und Nektar und machen nur gelegentlich Jagd auf kleinere Insekten, die Larven leben dagegen räuberisch. Die Weibchen legen ihre Eier in der Nähe oder direkt auf frischem Tierkot ab. Die Larven fressen hier andere Insektenlarven (meist andere Fliegenlarven).[32, 37] Fotos: M. Neitzke

Wenn auch Käfer heute als Bestäuber nur eine geringe Rolle spielen und die meisten von ihnen bei ihrem Blütenbesuch mehr schaden als nützen, gibt es doch auch Arten, die durch ihr Verhalten durchaus zu wertvollen Bestäubern werden können. Dies gilt z.B. für die Vertreter der Bockkäfer (Cerambycidae), die häufig auf den Blütenständen des Gemeinen Schafgarbe angetroffen werden können.[42]

Die Männchen des leuchtend goldgrün gefärbten Scheinbockkäfers (Oedemera flavipes) zeichnen sich durch die auffallend verdickten Hinterschenkel auf. Die erwachsenen Tiere fressen vor allem Pollen oder lecken Nektar, die Larven fressen Mark in trockenen Pflanzenstängeln oder auch morsches Holz.[12] Auch der metallisch grün gefärbte Chrysanthia geniculata (es gibt keinen) deutschen Namen gehört zu den Scheinbockkäfern (Oedemeridae). Fotos: M. Neitzke

Der 14-20 mm große Gefleckte Schmalbock (Strangalia maculata) ist einer der am häufigsten zu beobachtenden Käfer auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe. Mit seinem gelben Körper mit den schwarzen Flecken und Querbinden gehört er auch zu den auffälligsten Käferbesuchern. Auch seine Fühler sind nicht einfarbig schwarz, wie bei den anderen Vertretern dieser Familie, sondern gelb-schwarz geringelt. Durch den Transport von Pollen von einem Blütenstand zum nächsten leistet er seinen Beitrag zur Bestäubung der Blüten der Gemeinen Schafgarbe. Seine Larven entwickeln sich meist in morschem Holz.[12] Fotos: M. Neitzke

Der 7-9 mm große Kleine Halsbock (Pseudovadonia livida) gehört zur Familie der Bockkäfer (Cerambycidae). Aufgrund des fast kugeligen Halsschildes trägt er auch den Trivialnamen „Kugelhals-Blütenbock“. Die Flügeldecken sind bräunlich-gelb bis braun, der übrige Körper schwarz. Die erwachsenen Tiere ernähren sich von Pollen und Nektar und suchen zu diesem Zweck oft die Blüten der Gemeinen Schafgarbe auf. Dabei streifen mit ihrem Körper den aus den Staubbeutelröhren gepressten Pollen ab und können ihn nun verbreiten. [33, 37] Fotos: M. Neitzke

Der 8-16 mm große Braunrötlicher Spitzdeckenbock (Stenopterus rufus) besucht gerne die Blüten der Gemeinen Schafgarbe. Die rotbraunen Flügeldecken sind am Ende stark verschmälert und klaffen auseinander. Der schwarze Körper ist an den Hinterleibsabschnitten auffallend weiß gefleckt. Auffällig ist die starke Verdickung der Schenkel, am auffälligsten an den roten Hinterbeinen. Die Larven entwickeln sich in dem Holz von Laubbäumen.[12, 37] Fotos: M. Neitzke

Der Glattschienige Pinselkäfer (Trichius gallicus gallicus, links) überträgt mit seinem kräftig behaarten Körper bei seinen Streifzügen auf der Suche nach Pollen und Nektar auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe den Pollen von Blüte zu Blüte und von Blütenstand zu Blütenstand. Die Larven ernähren sich von dem morschen Holz verschiedener Laubbaumarten.[35] Der zu den Prachtkäfern (Bruprestidae) gehörende Zierliche Prachtkäfer (Anthaxia nitidula, rechts) fällt, trotz seiner geringen Größe von 5-7 mm, dem aufmerksamen Beobachter bei seinem Besuch auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe sofort ins Auge. Dafür sorgt der metallische Glanz der auffällig gefärbten Käfer. Während die Männchen meist einfarbig grünmetallisch daherkommen, sind der Kopf und Halsschild der Weibchen rot und die Flügeldecken blaugrün. Die Larven ernähren sich von Holz unter der Rinde von Bäumen und Sträuchern aus der Familie der Rosengewächse.[32, 37] Fotos: M. Neitzke

Auch von den rund 900 in Deutschland vorkommenden Wanzenarten sind einige auf den Blütenständen der Gemeinen Schafgarbe zu Gast.

Eine Braune Randwanze (Gonocerus acuteangulatus) saugt mit ihrem langen Rüssel den Nektar aus den Blüten der Gemeinen Schafgarbe (Achillea millefolium) (links). Wird der Rüssel nicht mehr benötigt wird er nach hinten unter den Bauch geklappt, so dass er von oben und vorne nicht mehr zu sehen ist (rechts). Fotos: M. Neitzke

Die auffällig schwarz-rot gezeichnete Rote Mordwanze (Rhynocoris iracundus) gehört zu den Raubwanzen ernährt sich ausschließlich räuberisch von verschiedenen Insekten, die oft größer sind als sie selber (links). Der zu den Weichwanzen gehörende etwa 6,6 -7,7 mm lange Gemeine Nimrod (Deraeocoris ruber) tritt in verschiedenen Farbvarianten auf. Zu Besuch auf den Blüten der Gemeinen Schafgarbe die rot-orangene Farbvarianten mit auffälligem gelbem Schildchen und orangenen Deckflügelspitzen (rechts). Sowohl die erwachsenen Tiere als auch die Larven leben räuberisch. Sie fressen kleine Insekten, insbesondere Blattläuse und gelten daher als Nützlinge in der Land- und Forstwirtschaft. Wie die Abbildung zeigt sind die erwachsenen Tiere aber auch für eine leicht zugängliche Nektarmahlzeit zu haben. Fotos: M. Neitzke

Die gelb bis rotbraun gefärbte Nördliche Fruchtwanze oder Gelber Enak (Carpocoris fuscispinus) gehört mit einer Länge von 11 bis 13,5 mm zu größeren Baumwanzenarten. Auffallend sind die weit überstehenden schwarz gefärbten Halsschildecken. Sowohl die erwachsenen Tiere (Imagos) als auch die Larven ernähren sich von Pflanzen, vor allem Samen.[18, 35, 37] Fotos: M. Neitzke

Die Blütenstände der Gemeinen Schafgarbe sind aber nicht nur Futterplatz, sondern auch für viele Insekten eine Partnerbörse, wie beispielsweise für die Tanzfliege (Empis livida (links)) und den Kleinen Halsbock (rechts). Fotos: M. Neitzke

Andere Insekten, wie die Blaue Federlibelle (Platycnemis pennipes) nutzen die Blütenstände der Gemeinen Schafgarbe als Rastplatz. Fotos: M. Neitzke

Literatur

- Abou Baker, D. H. (2020): Achillea millefolium L. ethylacetate fraction induces apoptosis and cell cycle arrest in human cervical cancer (Hela) cells. Ann. Agric. Sci., 65: 42-48.

- Abozeid, D., Fawzy, G., Issa, M. Abdeltawab, N. & F. Soliman (2023): Medicinal plants and their constituents in the treatment of Acne vulgaris. Biointerface Research in Applied Chemistry. https://doi.org/10.33263/BRIAC132.189.

- Agar, O. T., Dikmen, M., Ozturk, N., Yilmaz, M. A., Temel, H. & F. P. Turkmenoglu (2015): Comparative studies on phenolic composition, antioxidant, wound healing and cytotoxic activities of selected Achillea L. species growing in Turkey. Molecules, 20: 17976-1800.

- Alexandru, V., Necula, R., Ghita, G., Gaspar, A., Toma, A. Tatia, R. & E. Gille (2011): Evaluation of four traditional Romanian medicinal plants as wound healing agents. Planta Med. 2011, 77-PF-43.

- Alexandru, V., Gaspar, A., Savin, S., Toma, A., Tatia, R. & E. Gille (2015): Phenolic content, antioxidant activities and effect on collagen synthesis of a traditional wound healing polyherbal formula. Studia Univ. VG, SSV, 25: 41-46.

- Amini Navaie, B., Kavoosian, S., Fattahi, S., Hajian-Tilaki, K., Asouri, M., Bishekolaie & H. Akhavan-Niaki (2015): Antioxidant and cytotoxic effect of aqueous and hydroalcoholic extracts of the Achillea millefolium L. on MCF-7 breast cell line. Int. Biol. Biomed. J., 1: 119-125.

- Apel, L., Lorenz, P., Urban, S., Sauer, S., Spring, O., Stintzing, F. C. & D. R. Kammerer (2020): Phytochemical characterization of different yarrow species (Achillea spec.) and investigation into their antimicrobial activity. Z. Naturforsch. C. J. Biosci., 76: 55-65.

- Arens, D. (1991): Sechzig einheimische Wildpflanzen in lebendigen Porträts. DuMont Buchverlag, Köln, 174 S.

- Arrowsmith, N. (2007): Herbarium Magicum. Das Buch der heilenden Kräuter. Allegria, Berlin, 624 S.

- Bäumler, S. (2012): Heilpflanzenpraxis heute, Band 1 Arzneipflanzenporträts. 2. Aufl. Urban & Fischer, München, 701 S.

- Becker, C. L., Bergfeld, W. F., Belsito, D. V., Hill, R. A., Klaassen, C. D., Liebler, D. C., Marks, Jr. J. G., Shank, R. C., Slaga, T. J., Snyder, P. W. & F. A. Andersen (2016): Safety assessment of Achillea millefolium as used in cosmetics. Int. J. Toxicol., 35: 5-15.

- Bellmann, H. (1999): Der neue Kosmos-Insektenführer. Kosmos-Naturführer, Franckh-Kosmos, Stuttgart, 446 S.

- Bellmann, H. (2016): Der Kosmos-Schmetterlingsführer. Kosmos-Naturführer, Franckh-Kosmos, Stuttgart, 448 S.

- Bellmann, H. (2017): Bienen Wespen Ameisen. Kosmos-Naturführer, Franckh-Kosmos, Stuttgart, 334 S.

- Benedek, B. & B. Kopp (2007): Achillea millefolium L. s. l. revisited: Recent findings confirm the traditional use. Wien Med. Wochenschr., 157: 312-316.

- Birmann-Dähne, G. (1996): Bärlauch und Judenkirsche. 40 Heilpflanzen und Wildfrüchte in Mythen, Märchen, Medizin und Küche. Karl F. Haug Verlag, Heidelberg, 213 S.

- Chandler, R. F., Hooper, S. N. & M. J. Harvey (1982): Ethnobotany and phytochemistry of yarrow, Achillea millefolium, compositae. Econ. Bot., 36: 203-223.

- Chinery, M. (2002): Buch der Insekten, Parey, Berlin, Wien, 3. Aufl. 328 S.

- Czech, K., Gawel-Bęben, K., Szopa, A., Kukula-Koch, W., Jakschitz, T., Bonn, G., Hussain, S., Kubica, P., Ekiert, H. & K. Głowniak (2023): Phytochemical profiling, antioxidant and tyrosinase regulatory activities of extracts from herb, leaf and in vitro culture of Achillea millefolium (Yarrow). Molecules 2023, 28, 4791. https://doi.org/10.3390/molecules28124791.

- Dabbaghi, M. M., Fadaei, M. S., Goldoozian, M., Fadaei, R. M., Rahimi, B. V. & V. P. Askari (2025): Promising impacts of Achillea ssp., beyond a medicinal plant, against toxins, toxicities and injuries: In vivo and vitro mechanisms. Biochemistry and Biophysics Reports 42. 102023. https://doi:org/10.10161/jbbrep.2025.102023.

- Dörfler, H.-P. & G. Roselt (1989): Heilpflanzen gestern und heute. 4. Aufl., Urania-Verlag, Leipzig, Jena, Berlin, 335 S.

- Düll, R. & H. Kutzelnigg (1994): Botanisch-ökologisches Exkursionstaschenbuch. 5. Aufl., Quelle & Meyer, Heidelberg, Wiesbaden, 590 S.

- Ebert, G. & E. Rennwald (Hrsg.) (1991): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1: Tagfalter I. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 552 S.

- Ghasemi, M. R., Ranjbar, A., Tamri, P., Pourmoslemi, S., Nourian, A. & D. Dastan (2023): In vitro antibacterial activity and wound healing effects of Achillea millefolium essential oil in rats. JOP, Journal of Pharmacopuncture, 26: 167-174.

- Ghobadian, Z., Mohammad Reza Hafezi Ahmadi, Rezazadeh, L., Hosseini, E., Kokhazadeh, F. & S. Ghavam (2015): In vitro evaluation of Achillea millefolium on the production and stimulation of humanskin fibroblasts cells (HF3-PI-16): Med. Arh., 69: 212-217.

- Gilca, M, Tiplica, G. S. & C. M. Salavastru (2018): Traditional and ethnobotanical dermatological practices in Romania and other Eastern European countries. Clin. Dermatol., 36: 338-352.

- Glasl-Tazreiter, S., Spiegler, V., Krüger, L., Lechtenberg, M. & A. Hensel (2025): Arzneipflanze des Jahres- Die Schafgarbe (Achille millefolium L. s.l.). Z. Phytother., 46: 139-142.

- Graf, J. (1975): Tafelwerk zur Pflanzensystematik. J.F. Lehmanns Verlag, München. 161 S.

- Hiller, K. & M. F. Melzig (2005): Lexikon der Arzneipflanzen und Drogen. Area verlag gmbh, Erftstadt, 898 S.

- Hintermeier, H. & M. Hintermeier (2009): Blütenpflanzen und ihre Gäste. Teil 2, 2. Aufl., Obst- und Gartenbauverlag München, 164 S.

- Hintermeier, H.: Heilpflanzen, Nahrung für Insekten, Vögel, Säugetiere. Selbstverlag, 280 S.

- http://www.insektenbox.de

- https://arthopodafotos.de

- https://incidecoder.com

- https://insekten-sachsen.de

- https://www.haut.de

- https://www.naturspaziergang.de

- https://www.wildbienen.de

- Hunag, X., Xu, N., Liu, Z., Li, H., Lu, H. & J. Li 82024): Chemical composition of Achillea millefolium L. and their antiinflammatory activity. Chemistry and Biodiversits, 21. https://doi.org/10.1002/cbdv.202400946.

- Jäger, E.J. (Hrsg.) (2011): Rothmaler - Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. 20. Aufl., Springer Spektrum, Berlin Heidelberg.

- Köngül, E., Taş, Ö., Pasayeva, L- & G. Ş. Karatoprak (2017): Analysis of the cytotoxic effects of Achillea millefolium L. extracts on MCF7cell line. Proceedings, 2017, 1, 1077, doi:10.3390/proceedings1101077.

- Kugler, H. (1970): Blütenökologie, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 2. Aufl. 345 S.

- Kurt, A. (2015): Investigation of plant derived substances that promote the biosynthesis of collagen development of cosmetic and dermatological skin care products. Thesis of the Graduate School of Nature and Applied Sciences of Middle East Technic University.

- Lindman, C. A. M. (1901-1905): Bilder ur Nordens Flora.

- Mayer, J. G., Uehleke, B. & K. Saum (2005): Das große Handbuch der Klosterheilkunde. 1. Aufl., Zabert Sandmann GmbH, München, 512 S.

- Müller, H. (1873): Die Befruchtung der Blumen durch Insekten. Leipzig.

- Müller, A., Krebs, A. & F. Amiet (1997): Bienen. Mitteleuropäische Gattungen, Lebensweise, Beobachtung. Naturbuch Verlag, Augsburg, 384 S.

- Ngo, H. T. T., Hwang, E., Kang, H., Park, B., Seo, S. A. & T.-H. Yi (2020): Anti-inflammatory effect of Achillea millefolium on atopic dermatitis skin lesions in NC/Nga mice. Am. J. Clin. Med. 2020;48(5): 1121-1140.

- Nirmala, S. & T. Karthiyayini (2011): Wound healing activity on the leaves of Achillea millefolium L. by excision, incision, and dead space model on adult wistar albino rats. IRJP (International Research Journal of Pharmacy) 2 (3): 240-245.

- Oberdorfer, E. (1983): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart, 1051 S.

- Pain, S., Altobelli, C., Bother, A., Cittadini, L., Favre-Mercuret, M., Gaillard, C., Sohm, B., Vogelsang, B. & V. André-Frei (2011): Surface rejuvenating effect of Achillea millefolium extract. Int. J. Cosmet. Sci., 33: 532-542.

- Pain, S., Nakajima, S., Altobelli, C., Bother, A., Cittadini, L., Favre-Mercuret, M., Gaillard, C., Sohm, B., Vogelsang, B. & V. André-Frei (2013): Achillea millefolium extract: an innovative anti-aging neuro-cosmetic ingredient. Journal fo Dermatological Science JDS, 69

- Raeisi, H., Azimirad, M., Asadi-Sanam, S., Aghdaei, H. A., Yadegar, A. & M. R. Zali (2024): The anti-inflammatory and anti-apototic effects of Achillea millefolium L. extracts on Clostridivides difficile ribotype 001 in human intestinal epithelial cells. BMC Complementary Medicine and Therapies 24, 37 (2024). https://doi.org/10.1186/s12906-024-04335-2.

- Scherf, G. (2002): Zauberpflanzen, Hexenkräuter, Mythos und Magie heimischer Wild- und Kulturpflanzen. BLV Verlagsgesellschaft mbH, München Wien, Zürich, 223 S.

- Schilcher, H. & S. Kammerer (2003): Leitfaden Phytotherapie. 2. Aufl., Urban & Fischer, München, 998 S.

- Schönfelder, I. & Schönfelder, P. (2004): Das neue Handbuch der Heilpflanzenbuch. Kosmos-Verlag, Stuttgart, 502 S.

- Schönfelder, I. & Schönfelder, P. (2010): Der Kosmos Heilpflanzenführer. Kosmos-Verlag, Stuttgart, 446 S.

- Shah, R. & B. Peethambaran (2018): Anti-inflammatory and antimicrobial properties of Achillea millefolium in acne treatment. In: Immunity and inflammation in health and disease. Chapter 19. Elsevier: 2018: 241-248. https://doi.org/10.1016/B978-=-12-805417-80001906.

- Sofalian, O., Zare, N., Latifi Navid, S., Motalebinia, S. & K. Hasanpour (2020): Effect of hydroalcoholic extract of Achillea millefolium and Salvia officinalis against human gastric cancer cells. Dev. Biol., 12: 43-52.

- Strzępek-Gomółka, M. Gaweł-Bęben, K. & W. Kukula-Koch (2021): Achillea species as source of active phytochemicals for dermatological and cosmetic applications. Oxid. Med. Cell. Longev., 2021, 6643827. https://doi.org/10.1155/2021/6643827.

- Sturm, J. (1905): J. Sturms Flora von Deutschland. 13. Band: Haufenblütige Aggregate, Erste Hälfte. Hrsg.: E. H. L. Krause, Verlag von K. G Lutz, Stuttgart, 2. Aufl., 224 S., 64 Tafeln.

- Sykari, S., Ismail, I., Amal, N. M., Masjidi, N. A. & K. A. Tahir (2021): Characterization and anti-aging tests of peel-off gel masks made from ethanolic extract of Yarrow (Achillea millefolium). Maced. J. Med. Sci., 9: 1156-1161.

- Uyar, A., Akyol, T., Yaman, T. & Ö. F. Keleş (2017): A histopathological and biochemical investigation of the wound healing and oxidative stress effect on the wound modell of the Achillea millefolium in rats. Van Vet. J., 28. 157163.

- Urbanovsky, C. & Le Scouëzec, G. (2008): Der Garten der Druiden. Das geheime Kräuterwissen der keltischen Heiler. Allegria, Ullstein GmbH, Berlin, 494 S.

- Villalva, M., Silvan, J. M., Alarcón-Cavero, T., Villanueva-Bermejo, D., Jaime, L., Santioago, S. & A. J. Martinez-Rodriguez (2022): Antioxidant, anti-inflammatory, and antibacterial properties of an Achillea millefolium L. extract and its fractions obtained by supercritical anti-solvent fractionation against Heliobacter pyroli. Antioxidants, 2022, 11, 1849. https://doi.org/10.3390/antiox11101849.

- Wagner, H. (1999): Arzneidrogen und ihre Inhaltsstoffe. 6. Aufl. Stuttgart, Wiss. Verl.-Ges., 648 S.

- Weberling, F. (1981): Morphologie der Blüten und Blütenstände. Eugen Ulmer, Stuttgart, 391 S.

- Westrich, P. (2018): Die Wildbienen Deutschlands. Eugen Ulmer, Stuttgart, 821 S.

- Yarnell, E. & K. Abascal (2006): Herbal medicine for Acne vulgaris. Alternative & Complementary Therapies, 12: 303-309.

- Yeltay, G., Anarbekova, G., Mukhtubayeva, S., Myssaev, K., Iskakov, K., Bekenova, N., Yessimsiitova, Z. & M. Tileshova (2024): Antimicrobial and antioxidant activities and precilincal evaluation of common yarrow, Achillea millefolium L. Casp. J. Environ. Sci., 23: 81-88.